|

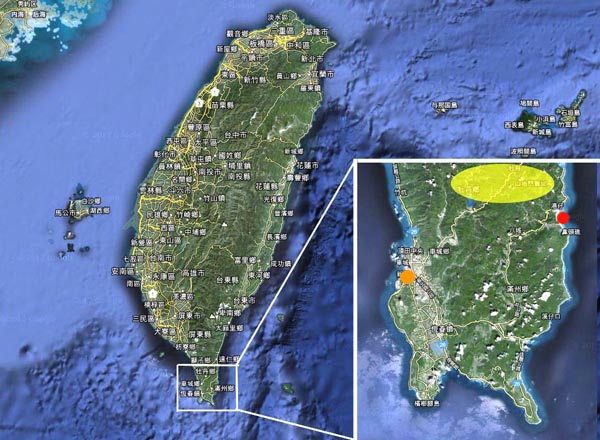

日米交流 ~~~ 目次 ~~~ ブログ: つれづれ日米歴史散歩 18、特派員、エドワード・H・ハウス (その2) 台湾出兵とエドワード・ハウスの従軍取材に至る経緯 ♦ 琉球処分とデロング公使の質問状、そしてチャールス・リゼンドルの招聘 明治政府は強力な中央集権国家を目指し、明治4(1871)年7月14日、全国の廃藩置県を断行したが、琉球の本格的統合をも目論み、翌5年9月「琉球王国」を廃し「琉球藩」を設置した。そしてまた、更なる統合に向けた廃藩置県を目指し、それまで続いた琉球と清国との冊封関係と直接貿易や通交を禁じ、明治年号の使用と藩王自ら上京することなどを再三説得した。しかし琉球官吏は言を左右してなかなか従わず、明治12(1879)年3月、明治政府は処分官として内務大書記官・松田道之と警官や熊本鎮台の歩兵2中隊など合計約600人あまりを琉球に派遣し、武装と威圧のもとで3月27日、首里城で廃藩置県を布達した。首里城は31日に明け渡され、4月5日「沖縄県」を誕生させ、他の藩主同様、藩王・尚泰を華族に叙し東京在住を命じた。しかし前章の「16、グラント将軍の世界周遊と日本立寄り、琉球所属問題」でも書いた様に、こんな強制的な統合に琉球士族の一部は強く反発し、清国へ渡り救援を求め続けた。清国も日本のこんな処分に強く抗議するなど、この問題の決着に長い時間がかかった。 黄色が牡丹社地域、赤色が琉球人漂着のパーヤオ(八瑶)湾、オレンジ色が 遠征隊上陸地・リアンキャオ(琅嶠)湾及びキャンプ地・シャリャオ(射寮) Image credit: 筆者製作、Original image: by courtesy of Google map. この琉球人の大量殺害は、宮古島から琉球の首府・首里へ年貢を輸送した帰りの琉球御用船が那覇港出航後、明治4(1871)年11月1日、嵐に遭って漂流し、6日台湾南部・恒春半島の東海岸にあるパーヤオ(八瑶)湾に漂着した。この66人の乗組員は上陸し、先住民・パイワン(排灣)族に救助を求め、一応食事を与えられた。しかし夜半、琉球人数人が忍び込んだ現地人に衣服を剥ぎ取られ、翌日もまた不穏な雰囲気に琉球人は皆逃げ出した。その後広東商人の家に逃げ込んだが、追いかけてきたパイワン族に次々と54人が殺害され、12人だけが生き延び生還したという事件だ。この生存者は台湾駐在の清国役人の保護を受け、清国の福建省福州を通じ琉球に生還した。現在の台湾・恒春半島南端の近くに「牡丹郷」や「満州郷」などという地区があるが、この辺りの山岳地帯に勇猛な先住民が住んでいたようだ。 ♦ 台湾生蕃に関する清国政府との談判 外務省が主導し、明治5年暮れまでにほぼ完成した日清修好条規通商章程の批准書交換のため、外務卿・副島種臣を特命全権大使としての清国派遣が決まった。太政大臣より副島種臣宛の明治6年3月9日付けの 「清国にての心得方達しの件」と題する命令書に依れば、 今回批准書を交換するが、この際、生蕃暴虐の事件を談判する事は我が政府の国民に対する義務であり、止む終えないものである。 と、清国と、台湾の生蕃が琉球人の大量殺害を行ったという暴虐についての談判をも命じたのだ。こんな目的もあったから、外務省顧問に雇った前アモイ総領事・チャールス・リゼンドルも外務省の準二等官として副島に同行した。一行は明治6年3月10日に東京を出て、横浜から軍艦に乗り清国へ出発したが、副島種臣が4月30日現地で李鴻章に会い、批准書を交換した席にもリゼンドルが顧問として同席している。 将にまた台湾生蕃処置の一件は、本月20日柳原大丞を総理各国事務衙門に遣わし談判致させ候ところ、清朝大臣、土蕃の地は政教禁令相及ばず、化外の民たる旨相答え、別に辞なく、都合よく相済み候。 と、台湾の生蕃の住む地域は化外(けがい)、即ち清国の法律も行き渡らず、国家統治の及ばない地方だと清国大臣も言っていると報告している。しかしこの柳原の談判は、口頭談判のみで何も公式書類を作った気配が無いし、副島自身も、清国皇帝との謁見を設定するから副島の帰国は待って欲しいと頼みに来た清国使節に、謁見の有無にかかわらず台湾の生蕃討伐は実行すると明言したが、公式書類は何も無い。その時は都合が良いと感じたこの談判は、続く日本政府の台湾出兵の重要な根拠の一つになったが、日清両国間の公式書類が無いため後に諸外国と大いにもめる主要原因となる。当時の外交経験欠如の一例であろう。 ♦ 大久保利通と大隈重信の「台湾蕃地処分要略」による台湾出兵の決定と、エドワード・ハウスの同行 清国で条約批准書を交換し、総理各国事務衙門と台湾生蕃の暴挙について談判した特命全権大使・副島種臣は、明治6(1873)年7月26日に帰国した。たまたまこの副島の帰国に先立つ4ヶ月ほど前の3月8日、当時の小田県、即ち現在の岡山県と広島県の県境にあった小田県浅江郡柏島村の村民4人が乗る船が台湾に漂着し、また生蕃に全てを略奪されやっと帰国できた。こんな台湾生蕃の暴挙処置に付き朝議で議論があったが、参議・大久保利通と大隈重信が 「台湾蛮地処分取調」を命ぜられその処置の検討に入った。そして明治7(1874)年2月6日、大久保と大隈は次の如く9ヵ条に亘る 「台湾蛮地処分要略」を造り、朝議に提出し可決された。いわく、 第一条 更に続けて第二条以下に、北京に公使を派遣し公使館を造り、清国と弁論はせず、清国の政令が及んでいない事実を挙げ、台湾港に領事を置き、この領事は蛮地の征伐撫民に関わらず、台湾だけに軍艦を送り、台湾に6名の先遣隊を送り、台湾の上陸地点の情報収集を行う、と云う9ヵ条だったが、直ちにこれが決裁された。そして2ヵ月後の4月5日、蕃地事務局を設置し、長官に大隈重信を任じ、陸軍中将・西郷従道を事務都督に任命し全権が与えられた。 ♦ アメリカとイギリスの中立宣言 しかしここに、思いもかけぬ障害が立ちはだかる事になる。同じ4月9日、早速この日本軍艦の出航を知ったイギリス公使・パークスから外務卿・寺島宗則に宛てた書翰で、日本政府は兵員や兵站物資輸送のため諸外国の船舶を傭船し台湾に向け軍艦をも派遣したと聞くが、台湾の何処に派遣するのか不明である。台湾はイギリスの権益にも関わるから、至急その目的と行き先を知りたいと言うものだった。寺島は翌日パークスと外務省で会談し、その目的や派兵の規模などを説明し、約7年前の1867年、自身で清国兵士を引率し台湾に遠征し、生蕃の酋長・トキトックと条約を結んだアメリカ人のリゼンドルを顧問にしている事を伝えた。この情報を基に4月13日付けでパークスは、万一清国が日本の台湾出兵を清国に対する敵対行為と見做せば、関係するイギリス人や傭船された船舶を引き揚げると通告してきた。いわゆる、戦争中の局外中立宣言である。 ♦ アメリカ公使・ビンガムから蕃地事務局顧問・リゼンドルへの「渡台」差し止め通告 上述のごとく、日本政府が前アモイ総領事・チャールス・リゼンドルを顧問に雇う時はチャールス・デロングがアメリカ公使だったが、それから1年4ヶ月ほど経ったこの時点ではジョーン・ビンガムが公使になっていた。この間のアメリカ国務省の日本に対する外交基本方針は特に変化は無いから、2人の公使の判断の違いが浮き彫りになったように見える。ビンガム公使は寺島外務卿宛に 「アメリカ人の従軍を差し止められたい」との要請書翰を出すと同時に、同じ4月19日付けで、西郷都督と共に長崎に居るリゼンドル宛にも、日本の台湾出兵から手を引くよう直接書翰を送っている。いわく、 貴君はこの上更に日本政府及び合衆国政府より指示を受けるまでは、決して日本に奉仕し兵隊を引率して台湾に進行せぬよう、貴君のため且つ合衆国政府のために、貴君に通告するものである。 これを長崎で受取ったリゼンドルは4月25日付けの書翰をビンガムに送り、こう反論した。いわく、 本官が右の件を決定した理由は、米国の著名なる(日本政府顧問の)評議役・ペシャイン・スミス氏と同意見である旨、本官の秘書役・ハウス氏より確かに聞いているからである。・・・本官が日本政府に雇用された経緯は、貴下の先役の在勤中、その人物の強い推薦によるものである。この人物より、日本政府が本官を雇用した理由を合衆国政府に通達済みである。1872年12月の公使館書類を参照されたい。 というものだ。この評議役・ペシャイン・スミス氏とは、当時日本政府に雇用されていたアメリカの著名な国際法の大家であり、前述のマリア・ルス号事件でも日本外務省の国際的に通用する理論を構築した陰の人物である。リゼンドルにしてみれば、明治政府の法律顧問をしている、アメリカ本国でも著名な法学者も同意見だと云うわけだ。 遠征で侵犯される支那の領土と支配権に付き、満足のいく支那の同意証拠なしに、台湾に向け敵対行為を行う目的のこの遠征の宣言が出されたため、アメリカの船舶や市民がそんな遠征に参加する事に対する私の新たな異議申し立てをするに至りました。・・・この遠征で日本政府に雇用されるアメリカの市民や船舶は、支那の同意書が発行されるまでは、遠征隊と合流した台湾への進攻を引き止めると外務大臣宛に通知した、今月19日付の本官の書翰に特にご留意下さることをお願い致します。・・・以上本件に関する経緯をご報告いたしますが、現在に至るまでの自分自身の対応を、長官がご了承下さる事を期待します。また新たに緊急な事柄があり、その必要性がある場合には、電報にてご指示下さるよう、特にお願い致します。 と自身の判断と決定の根拠を述べ、承認を求めている。これから分かる通り、ビンガム公使の判断でアメリカの中立とアメリカ国民の参加禁止を決め、国務長官に事後承諾を求めたという形だ。後にフィッシュ国務長官からは、「了承」の書翰が届いた。 ♦ 都督・西郷従道の強硬出航とエドワード・ハウスの台湾渡航 この様にアメリカやイギリス公使から思わぬ横槍が入り、またイタリア、ロシア、スペインも懸念を表明して局外中立を述べ、スペインからはスペイン領での石炭供給は出来ない旨の通告もあった。この当時、右大臣・岩倉具視は暗殺未遂で怪我の後復帰したばかりだったが、内務卿・大久保利通は佐賀の乱鎮圧のため佐賀に居たし、大蔵卿で蕃地事務局長官・大隈重信は長崎に居たが、東京の明治政府は閣議で直ぐに台湾出兵保留を決め、直ちに三条実美の書翰を携えた特使を長崎に派遣した。長崎に居た参議で台湾蕃地事務局長官・大隈重信や陸軍中将で台湾蕃地事務都督・西郷従道は、この各国の局外中立、アメリカやイギリスの傭船や自国民の参加禁止命令を初めて知り大いに驚いた。しかし西郷従道は、天皇から都督に任ぜられ勅書を奉ずる身が、新たな勅書が無い限り後戻りは出来ず、清国が異議を唱えれば 「自分を脱国不逞の徒と呼んでもいい」とまで述べて、三条からの台湾出兵保留命令を受け入れなかった。 既に先月27日夜、福島領事、雇い米人カツスル、ワツスン、ハウス、3名を率し、福州総督へ公告書を斉し(=整え)、有功丸より厦門(=アモイ)へ向け出帆。続きて本月二日、谷副総督、赤松少将、護兵千余を率し、日進艦、孟春艦、三邦艦、類船四艘、社寮に向け出帆せし趣なり。 筆者には細部の史料が無く詳細不明であるが、この大久保参議復命書に 「福島領事、雇い米人カツスル、ワツスン、ハウス、3名を率し」とある事から見て、ハウスもまた明治政府の「雇い」として台湾に行ったことになる。上述のリゼンドルが4月25日付けでビンガム宛てに出した書翰には「本官の秘書役・ハウス氏」と出て来るから、明治政府はエドワード・ハウスをリゼンドルの秘書として雇用していたようだ。 エドワード・ハウスの台湾出兵従軍現地取材とその記述 ♦ エドワード・ハウスのニューヨーク・ヘラルド紙記事 エドワード・ハウスは、明治7(1874)年4月から明治政府の台湾出兵に従軍し、現地取材を行い、翌1875年東京でその内容を 『征台紀事、The Japanese Expedition to Formosa』として出版した。この本が現在よく知られた、いわゆる西洋人が現地で見た日本の台湾出兵情報である。ただこのハウスの視点が、当時の平均的西洋人のそれであったのか筆者には良く分からないが、当時のアメリカ人ジャーナリストの特徴ある報道姿勢に強く興味を引かれるものだ。 今日発行されたアモイの我が社特派員からの記事の中で、この急速な東洋発展の時代の中でも、世界の目の前に全く新しい特徴ある姿を見せる日本帝国による、興味深い遠征の歴史が明らかにされるだろう。世界各国の仲間入りをした事がほんの昨日の出来事のように思われたその国と国民にとって、費用がかさみ困難で遠距離にある対岸へ、権力の拡張や裕福な地方の征服、あるいは競争相手国への武力誇示ではなく、人道的関心事と公法主張の立場から、今日、残忍な野蛮人たちへ懲罰を加える目的の遠征隊を組織するのだ――これは我々にとって、東洋の国そのものである日本が、近代的な諸国家間の施政方針の精神をよく理解した、あっぱれな兆しに見える。全貿易国は台湾人制圧に等しく関心を持ち、その何カ国かの試みは不成功に終わっている。我が国の台湾への遠征は広く知られている。それは、台湾への2艘の漂流アメリカ船の乗組員の殺害に対し行われたものだが、野蛮人達にとっては、取るに足らない道徳上の結末以外の何者でもなかった。従って日本は、野蛮人種に対する通商上、人道上の戦いを挑むのだが、それは更に遠方の国々にとっては難しい事で、日本が我が政府の共感を得ている事実を知り喜ばしく思うものである。アメリカ人士官たちが遠征に参加し、その目的のために一時休職を得て参加するので、少なくとも我が政府の共感を得ていると推量するのだが、この頭の中に何か疑いを抱く、日本への我が公使のビンガム氏の敵愾心で、遠征が大いに麻痺している様に見える。この反対がワシントンからの指示による結果であればとても信じ難く、若しそれが彼自身の風変わりな気まぐれな逸脱によるだけのものであれば、家路につくには最適な人物であろう。 エドワード・ハウスのこの様な、日本の台湾出兵報道記事に付いて掲げられたヘラルド紙編集者序文は、上に見てきたように、外務卿・副島種臣がデロング公使の協力で琉球人民虐殺を解決しようと、前アモイ総領事・チャールス・リゼンドルを顧問に雇い、一時休職して参加するアメリカ海軍少佐・カッセルや、北海道開拓使で技師を勤める前アメリカ陸軍大尉・ワッソンをも雇って、「人道的関心事と公法主張の立場から」明治政府が進める台湾出兵を、新任のビンガム公使が前述の如く中立宣言を出して水を差すという顛末を、何故そんな事をするのだという観点から簡略にまとめている。 ♦ エドワード・ハウス著述の 『征台紀事』 征台紀事は、台湾出兵の主要原因であった、1871(明治4)年12月に起ったパイワン族牡丹(ボタン)社による漂流琉球人の殺害から始めて、それ以前に発生したアメリカのローバー号遭難悲劇の歴史を書き、その討伐に向かったイギリス軍艦・コーモラント号の事例や、その後アメリカのアモイ領事・リゼンドル将軍の現地人との1回目の談判の失敗、その後のベル海軍少将の軍艦・ハートフォード号やワイオミング号での討伐の失敗などの歴史を記述している。更に1867年9月のアモイ領事・リゼンドルによる支那から兵隊を引連れた2回目の遠征で、通訳、案内人など6、7人の少人数で現地人酋長・トキトックと談判をし、今後は虐殺・略奪・暴行などは決してしないとの約束を取り付けた経緯を書いている。更に琉球の日本への所属、日本と清の台湾生蕃談判に触れて、チャールス・リゼンドルの日本政府顧問就任、漂流した小田県民4人の再度の略奪被害、明治政府の台湾出兵の決断と実行、台湾出兵の国際問題化などの経緯に続けているが、以下にその概略内容を書いてみる。 射寮(社寮)上陸とキャンプの設定、平地部族との接触

台湾出兵時の日本兵上陸地・リアンキャオ湾、キャンプ地及び石門古戦場跡 〔台湾南部・恒春半島、射寮(社寮)を中心とする西海岸部分〕

2つのキャンプ地付近の拡大図(左図、黄色マーク)と古戦場付近の拡大図(右図、黄色マーク) Image credit: 筆者製作、Original image: by courtesy of Google map. エドワード・ハウス自身はアメリカ人のカッセルやワッソンと共に、日本兵や兵站資材を満載した第1便の輸送船・有功丸でアモイ経由、台湾の最南端の岬にあるリアンキャオ(琅嶠)湾に到着した。「湾」とは呼んでも、小さい2つの川が流れ込む湾曲した砂浜の海岸で、この上陸地は「シャリャオ・射寮(社寮)」と呼ばれる土地だ。1874(明治7)年5月7日の早朝から上陸予定地の情報収集が始まり、現地人との接触が始まった。上陸地の脇にある「クサン・亀山」と呼ばれる小高い丘に登り地形を確認したが、この2つの川は大雨が降ると水位が上昇して海に流れ出るが、到着時は堆積する砂で川の出口がほぼ塞がった状態だった。上陸地の現地人にはあからさまな敵愾心はなく、凶暴な種族は、東から南にかけて山間部に住む現地人だ。 山岳部族との銃撃戦と、三方からの出撃 ここで最初の事件が起った。17日になると200人ほどの兵士が川沿いに東側の山岳方面の探索に出かけたが、その中の6人ほどがとある部落に立ち寄り戻ろうとしたが、藪陰から突然銃撃を受け、1人が死亡し1人が負傷した。残りは直ちに本隊に駆け戻り、本隊が現場に着くと、死亡した兵士の頭部が切断されて持ち去られ、軍服は剥ぎ取られ武器が奪われていた。この手口から明らかに、1871年に琉球人を殺害した牡丹社の攻撃であることが分かった。翌日から3日3晩の豪雨で第1キャンプが湖になってしまい、テントだけが水面からピラミッドのように突き出ているという有様だった。21日、12人の兵隊が先日兵士が死亡した場所に調査のため派遣されたが、またも50人以上と思われる多人数からの射撃を受け、2人が重傷を負い、敵の1人を射殺した。この報告がキャンプに届くと、守衛兵を除く全員、ほぼ250人ほどが出撃した。夕方現地に着くと散発的な銃撃を受け、応戦しながら急速に進撃したが、敵はそれより素早く姿をくらませてしまった。夜になり、半数が野営して追撃に備え、半数はキャンプに帰った。 牡丹(ボタン)社と高士佛(クスクス)社の部落を焼き払う やっと石門を過ぎ更に登ると住民が逃げさった部落に着いたが、ここで思わぬ発見があった。ここはまだ牡丹社の部落でない事は明らかだったが、昔殺害された琉球人が埋葬された墓を発見したのだ。更に登ると途中に何ヶ所もバリケードが造ってあり、牡丹社の部落に着く前に日が暮れて、不案内の山の中で野宿をせざるを得なかった。翌2日西郷隊は無人の牡丹社部落に入り、散発的な銃撃があったが、部落を焼き払った。一方南の谷から入った赤松隊は、2日に多少の銃撃の中を高士佛社部落に入り、部落を焼き払い、翌日山を越え西郷隊に合流した。この様に攻略が難しいと考えられていた牡丹社と高士佛社の両部落を破壊し、住民は山に逃げてしまい、早くも遠征目的の大半が達成されたのだ。 生蕃服従の細部の詰め 西海岸のリアンキャオ(琅嶠)湾から東に続く平地の部族とは友好関係が出来ていたが、東海岸沿いの部族民とはまだ友好関係が不明な場所があった。そこでキャンプ地に戻った都督・西郷従道は、更なる安全と友好確立のため、友好部族民酋長たちとの3回目の会見を6月8日に開いた。各酋長の引連れる200人もの武装した護衛隊はキャンプに入る前に山の手に待機させ、裸同然の酋長たちが日本側との会見に臨んだ。この会見では、緊急時に使用する敵意がないことを示す旗が酋長たちに配られ、彼等は遠征隊のキャンプ地を東海岸に作る事にしぶしぶ合意し、最後には西郷都督のテントに招かれ反物と写真などが贈られた。遠征隊はこの東海岸のキャンプを中心に、その地方の安全確保をする目的だった。 台湾出兵の国際政治問題化 この様に、明治政府の台湾出兵の大きな目的の一つだった現地蛮族の懲罰には、当初予想された困難はほとんどなく、牡丹社や高士佛社もその敗北を認め、再発防止や現地部族との融和も2ヶ月ほどの短期間に大幅に進展した。しかし、西郷の引連れる派兵やアメリカ人の参加に対する、大きな国際政治問題が明らかになり始めたのだ。

勿論ここで対象となる合衆国市民は、この従軍記者のエドワード・ハウス、アメリカ海軍少佐・カッセル、北海道開拓使の技師・ワッソンの3名以外には無かったが、台湾へ向け長崎を出航する直前にアメリカ公使・ビンガムから出されたリゼンドル、カッセル、ワッソンなどへの書翰内容が、アメリカ政府の在北京代理公使・ウィリアムスから在アモイ領事を通じた公式命令として、全アメリカ人へ宛て、戦時中立法に基づき 「手を引け」と云う命令になって出されたのだ。これはとりもなおさず、明治政府の台湾出兵が国際問題となった事実の反映だった。またこの布告にある 「合衆国・在北京代理公使・S・ウェルス・ウィリアムス氏」とは、その昔ペリー提督が日本に来た時、艦隊の主任通訳官として同行した人であるが、20年後のこの時は、アメリカの北京代理公使になっていた訳だ。 エドワード・ハウスの日本への帰還 この様な中で西郷従道は、マラリヤで苦しむ傷病兵の帰還を決断し、高砂丸での送還を決めた。こんな状況下で、エドワード・ハウスもこの船でマラリヤの蔓延する不衛生な台湾から、7月の終わりに長崎に帰還した。ハウスの記述では、長崎は台湾出兵の出航地だったから、情報もかなりあり、民衆は愛国の意気が高かった。しかし東京に帰還すると、政府は台湾での進捗や交渉経緯を極力伏せていたから、人心はむしろ落ち着いていたと云う。

~~~ 目次 ~~~ コメントは 筆者 までお願いします。 このサイトへのリンク は自由ですが、「著作権」 のページの内容を読み、そのルールに従って下さい。 (このサイトの記述及びイメージの全てに、またコーディングの一部に 著作権 が適用されます。) |