1、日米国交樹立以前

海洋国家の道を捨てた日本

徳川幕府が鎖国する以前は、日本も海洋民族的特性を持っていた。1593(文禄2)年、呂宋(納屋)助左衛門がルソン島(現フィリピン)に渡り、ルソン貿易で財を築いた話は知られている。豊臣秀吉の頃の話だ。その後政権をとった徳川家康も海外貿易を奨励し、多くの日本商人がルソン島のマニラ、安南のトンキン(現ベトナム、ハノイ)やフェイホ(現ベトナム、ホイアン)、カンボジヤのプノンペンやピネアール、シャム(現タイ)等へ積極的に出かけ、現地にいくつかの日本人町さえ出来た。ルソン島のマニラには、慶長13(1608)年前後には一時期一千人を超える日本人が居たというし、シャムで武勇をはせた山田長政の名は良く知られている。またその頃、ルソン島のマニラから新スペイン(現メキシコ)のアカプルコに通うスペインのガレオン船を、年々浦賀に寄港させたいという徳川家康の希望もあった。

1609(慶長14)年、ルソン島の前総督、ドン・ロドリゴ・デ・ビベロ・イ・ベラスコがサン・フランシスコ号でルソン島から新スペインに向けて航海中、暴風に遭い日本の房総半島・御宿海岸(岩和田村)に漂着した。徳川家康に助けられたロドリゴは江戸で秀忠に会い、駿府で家康に会い、京都にも行き、「日本見聞録」を残している。ロドリゴは翌1610(慶長15)年に、9年前に同じく難船し九州に漂着し家康に仕えた三浦按針(ウィリアム・アダムス)が、その後家康のたっての要望に応え自ら日本で新造した船 サン・ブエナ・ベンチュラ号(ベントゥーラ号とも)を家康から借り、無事に新スペインに帰り着いた。

また1613(慶長18)年伊達政宗の命を受けた支倉常長が、フランシスコ修道会宣教師ルイス・ソテロと共に、日本で造った船サン・ファン・バウティスタ号(伊達丸)に乗り、2年前に来日していた新スペインの使節セバスチャン・ビスカイノを伴って太平洋を渡り、新スペイン経由スペインとローマに向った。スペイン国王に会い通商の許可を得る目的だった。この「慶長遣欧使節団」一行の一部は常長と共に新スペインからヨーロッパに渡り、スペイン国王フェリペ三世に会い、ローマ法王パウロ五世にも会った。しかし日本もキリスト教徒を弾圧し始めたから、それを知ったスペイン国王からは通商の許可が得られず、1620(元和6)年失意の帰国をした事は良く知られている。

このように、当時の日本人は200トン−300トンもある外洋航海の出来る船を造り、積極的に海外貿易に乗り出した。鎖国されるまでの約50年間に、朱印船と呼ばれ正規の貿易許可を取り渡航した日本船は合計三百数十雙にものぼった。こんな船の中には日本風の座敷が三間もあったり、十六畳の大広間や風呂を据え付けたものまであったという。日本の優秀な造船技術とそのコストの安さから、スペインなどからの買い手もついたほどだった。

しかしその後幕府は、スペインが宣教師を手先とし日本侵略を図っていると考え、1624(寛永1)年スペインとの通商を禁じ、キリスト教徒の影響増大を恐れ1635(寛永12)年全ての日本人や日本船の海外渡航を禁じ、強いて帰国するものは死刑に処し始めた。また大名の貿易用大船保有も禁止され、支那との貿易は長崎だけに限った。

幕府は、ポルトガルの後援を受けたキリシタンの企た謀反と断定した島原の乱の鎮圧に引き続き1639(寛永16)年にポルトガル船来航禁止令を出したが、翌1640(寛永17)年、前年の来航禁止令を打開しようとポルトガルから再度の貿易を願いに来た使節団を捕えて処刑し、翌1641(寛永18)年オランダ商館を平戸から長崎の出島に移し完全な鎖国体制に移行した。しかし、この鎖国により日本は海洋民族的特性を失い、それまでの外洋航海で習得したであろう太陽や星を観測して航海する航海術も忘れ、海洋国家として繁栄する道を捨てたのだ。

日本に来た最初のアメリカ商船とそれに続く交易船

♦ ボストンからの商船

レディー・ワシントン号、二代目復元船・178トン

(日本に来た初代は同じブリグながら、90トン)

レディー・ワシントン号、二代目復元船・178トン

(日本に来た初代は同じブリグながら、90トン)

Image credit: © John Kohnen, 2001

http://www.boat-links.com/PT/PT2001/

アメリカで、現在のバージニア州からマサチューセッツ州辺りなど大西洋沿岸を中心にイギリスからの新教徒移民が根付くに連れ、ヨーロッパ北部からの移民も増え、1750年代には独特の地域と文化ができつつあった。粘り強く疲れを知らず、プロテスタント的精神を持ち、友情や忠誠心はあるが個人主義者でもある、いわゆる「ヤンキー気質」の出来上がりだった。宗教的倫理観や道徳を規範とするが個人主義者で、政府などによる拘束を好まない。こんな独自性の強い特性を持つアメリカ商人達は、イギリスやヨーロッパ、更にはアジアまでと活発に船で交易をし、独立戦争後もその行動範囲は更に拡大した。

1790(寛政2)年に、早くもこんな一艘のアメリカ船が紀伊に現れたらしいが、記録がはっきりしていない(筆者注:『通航一覧・巻322』に「アメリカ船紀州に漂流す」との記録のみ)。最初のはっきりした記録は、翌1791(寛政3)年、レディー・ワシントン号(船長、ジョーン・ケンドリック)とグレース号(船長、ウィリアム・ダグラス)が紀伊大島(和歌山県)の樫野浦(かしのうら)に来た。この2艘はボストンとニューヨークの商船で暴風を避けて紀伊大島に来たと云われているが、夫々90トンと85トンの小さい帆船だ。このレディー・ワシントン号は、当時北アメリカのイギリス領(現カナダ)西海岸で獲れたビーバーやラッコなどの毛皮を手に入れ、支那の広東に持ち込む貿易を始めた。キャプテン・クックにより1778年に発見されたハワイを中心に貿易航海をしたが、ハワイ産の白檀なども広東に持って行った。支那から帰りの積荷は、西海岸の土地のインディアンと毛皮と交換する銅、鉄などの素材だった。必要に応じ鍋やモリの刃先や釘などを造り、毛皮交換に使ったのだ。これはボストンの商人組合が数年前から始めた新しい交易方法だったが、当時、カリフォルニアはまだメキシコ領で入植もまれだったから、サンフランシスコなどまだ歴史に登場しない頃の話だ。そしてハワイでも、アメリカ捕鯨船の寄港が始まる約30年も前の話だ。

北アメリカのイギリス領では、東海岸で「ハドソンズ・ベイ・カンパニー」が長く毛皮交易を一手に行い、その後同様に毛皮取引をする「ノースウエスト・カンパニー」も組織され西へと交易地点を広げた。後にこの二社は合併するが、内陸に交易所を多数造り、白人や土地のインディアン猟師などが持ち込む毛皮とイギリス製工業製品や食料とを交換した。紀伊大島に来たレディー・ワシントン号は、西海岸のバンクーバー島辺りで、こんなイギリス系毛皮交易商と同様に現地のインディアンと取引し、毛皮を広東に持ち込んだようだ。

串本駅前のレディー・ワシントン号記念碑

串本駅前のレディー・ワシントン号記念碑

Image credit: © 筆者撮影

レディー・ワシントン号とグレース号が避難した紀伊大島は紀伊半島最南端にあり、島の南側の雷公神社(鳴神明神社)の前の浜近くに来て船係りしたといわれている。そして大風を避けるため、更に島を回り込み、水深を測りながら本土の古座村近くまで来て大島の島陰に避難したと云う。こんな小さい商船なら、本土側の串本と紀伊大島の間では、何処にでも充分な避難場所を確保できただろう。大島の村役人から寛政3(1791)年4月4日、「樫浦沖に異国船渡来」の急報を受けた紀州藩は早速翌日目付や奉行、鉄砲役や手勢を大島に派遣し、8日に現地に到着したが、この異国船は十日ほど潮待ちの滞在をして出航した後だった。大島の現地には、

本船はアメリカ合衆国の西洋船で、積荷は銅・鉄や火砲50挺であり、中華国から貴地を経ずに毛皮の捕れる国に赴く船である。偶然にも風浪に遭い、流されてここに来て、貴地に滞在する。風向きが良くないため三日から五日を過ぎない程度ここに居るが、風向きが好転次第、即日退去する。本船は百人乗り組みで、貨物は銅鉄の素材であるが別品は無い。船主名・堅徳力記(筆者注:ケンドリック)。

と書かれた漢文書類が残されていて、蘭文書類もあったという(「南紀徳川史巻之十六、舜恭公第一」)。おそらく乗組員の中に居た支那人がこの書付けを作り、村役人に渡したのだろう。村人が小船に乗って見物に行けば、船中に招き入れ酒肴も饗じたとも伝わっているという。また同じ出来事について 「有所不為斎雑録、第二十四」中の「異国船渡来之度」には、

寛政三亥年三月二十六日、紀州熊野の内、大島浦へ異船弐艘渡来。内、紅毛人(=西洋人)五七人、唐人五人ほど、黒坊二十人ほど乗組み。四月六日出帆。右船、ムスコヒヤ(=ロシアの意)、ヲロシヤの類にこれあるべきの旨、其の砌風聞仕り候えども、右船に、本船是 紅毛船(=西洋貿易船)、地名花と唐人認め候由に候えば、イギリスの出張(=植民地) 北アメリカ、花地(=花旗国=アメリカ合衆国)の船にもこれあるべきや。

との記述があり、「当初はロシア船という噂であったが、乗り組みの唐人が本船は紅毛船、地名花と書いたので、北アメリカの合衆国の船のようだ」と記している。

このレディー・ワシントン号が再び北米に向け広東を出航する少し前に、ロシアとの条約はあっても北方の支那・ロシア国境をめぐる緊張事態発生のため、清朝政府はロシアから来るラッコの毛皮取引を全面禁止し、第三国経由も危惧し、ラッコ毛皮取引を支那全土で止めてしまったから、ケンドリック船長は実際には少し持っていたラッコの毛皮を日本で売りたかった様だ。しかし日本は当時鎖国をしていたから、勿論商売は出来なかった。レディー・ワシントン号のジョーン・ケンドリック船長は、今日の日本とアメリカの記録にはっきり残る、日本に足を踏み入れた最初の先進的なヤンキー商人だった。

♦ オランダにチャーターされたアメリカ船入港

次の記録に残る日本に来たアメリカ船は、正式な交易目的で長崎に入港した船だ。もちろん当時、鎖国中の幕府が許可した交易国はオランダと支那だけだから、オランダ(当時、バタビヤ共和国)のオランダ東インド会社にチャーターされ長崎に来たのだ。長期に渡る放漫経営もあり、膨大な借金に首が廻らなくなった東インド会社が国営化され、国家に吸収された後の1800年以降は植民地政府との契約だったが、チャーターされたアメリカ船は、外洋航海中はアメリカ国旗を掲げていても、長崎入港時ははっきりとオランダ国旗を掲げ、オランダ船の入港手続きを踏んで入港した。誤解の無いように付け加えれば、これらのチャーターされたアメリカ船は、日米貿易がその目的ではなく、あくまでも長崎港とバタビヤ港間の日蘭貿易品運搬のためにオランダ側に傭船されたものである。

この背景には、ヨーロッパにおけるフランスとイギリスとの敵対関係がある。フランス革命に続いてヨーロッパでは、1792年4月20日、フランスとハプスブルク家連合との戦争が勃発した。かって16世紀の半ばまでオランダはこのハプスブルク家連合に属していたし、それ以降共和国になっていたが、1795年ナポレオンが指揮するフランス革命軍に占領された。これに敵対しているイギリスがフランス及びフランス領を海上封鎖したから、フランス陣営に下ったオランダはバタビア港(現インドネシアの首都ジャカルタ、当時の日本名ジャガタラ)から簡単には船が出せない。したがってバタビア港から長崎に交易船を送れないオランダは、主として中立国のアメリカ船をチャーターし、定期交易船として長崎に送った。当時のアメリカは独立戦争も終わり、イギリスの規制も無くなって15年も経つ間に、マサチューセッツ州のセーレムやニューヨークなどの港町の造船が活発になり、東洋に迄船を送る船主が増えていたのだ。こんな船の中には、機会があれば未知の冒険に乗り出す勇敢な船長たちも多く、東洋貿易の多くの情報が本国にもたらされた。

こんな形で最初に長崎に入港したチャーター船は、1797年のスチュアート船長の イライザ号 で600トンの帆船だ。その後1809年までに、下表の如く、八艘のアメリカ船が正式なチャーター船として九回長崎に来た。

いくら船籍はアメリカであっても、オランダがチャーターしている事実がイギリス軍艦に知れれば、大きなリスクがあっただろう事は想像に難くない。またオランダは、こんなアメリカ船の他に、ブレーメン船やデンマーク船も雇い長崎に送っている。

中には1800年に、アメリカ人船長・ウィリアム・ロバート・スチュアートの乗る エンペラー・オブ・ジャパン号 のようにバタビアの正式許可なくオランダ交易船として長崎に入港し、長崎でオランダに没収された船もある。1803年に来たナガサキマル号は、堂々とアメリカの国旗を掲げて入港し通商を求めたが、長崎奉行に断られた。また1807年に来たボストンのエクリプス号は、ロシアのロシア・アメリカ会社にチャーターされマカオからカムチャッカに向う途中、ロシアの国旗を掲げて長崎に入港した。オランダ商館長のヘンドリック・ドゥーフに日本はロシアを非常に警戒していると指摘され、ロシア人の積荷監督は船内に隠れ、早々にロシア国旗を引き降ろす一幕もあった。商機を探していた形跡もあるが、難渋したアメリカ船として水や食料を貰い、直ぐ出航した。これら三艘は何れもバタビアの正式なチャーター船ではなかったが、商機があれば果敢に挑戦するヤンキー気質の典型だった。

| |

|

鎖国中に長崎入港のアメリカ傭船(1797−1817)

1797(寛政9)年:イライザ号( Eliza )(600トン、船長:スチュアート)

1798(寛政10)年:イライザ号(600トン、船長:スチュアート)

1799(寛政11)年:フランクリン号( Franklin )(200トン、船長:デヴェロー)

1800(寛政12)年:マサチューセッツ号( Massachusetts )(900トン、船長:ハッチングス)

(エンペラー・オブ・ジャパン( Emperor of Japan ):長崎に入港したがバタビアの正式許可を受けていない事が発覚し、長崎で船・積荷ともオランダに没収された。船長は上述のイライザ号の旧船長・スチュアート。上記文中の「エンペラー・オブ・ジャパン号」をクリックし参照。)

1801(享和1)年:マーガレット号( Margaret )(295トン、船長:ダービー)

1802(享和2)年:サミュエル・スミス号( Samuel Smith )(船長:スタイルス)、

(筆者注:1802年にはバタビア共和国(オランダ)の船、マチルダ・マリア号も長崎入港)

1803(享和3)年:レベッカ号( Rebecca )(船長:ディール)

(ナガサキマル( Nagasaki Maru ):アメリカ国旗を掲げ、ニューヨークのアメリカ商船と称して通商を求め、長崎奉行・肥田豊後守に拒否された。船長はまた上述のイライザ号の旧船長・スチュアート。上記文中の「エンペラー・オブ・ジャパン号」をクリックし参照。)、

(筆者注:1804年は2艘のオランダ国籍傭船、マリア・スザンナ号とヘジナ・アントアネッタ号、1805年はオランダ国籍傭船、レゾリュシー号が入港した)

1806(文化3)年:アメリカ号( America )(船長:リーラー)

1807(文化4)年:マウント・バーノン号( Mount Vernon )(船長:デイヴィッドソン)

(エクリプス号:ロシアのロシア・アメリカ会社にチャーターされカムチャッカに向う途中、ロシアの国旗を掲げて長崎に入港した。ドゥーフの指摘で急いでロシア国旗を降ろし、ロシア人の積荷監督を日本役人に発見されない様に匿い、水・食料を貰い直ぐ出航した)

(筆者注:1808年は入船がなかったが、イギリス軍艦がオランダ国旗を掲げて長崎に入港するという「フェートン号事件」が起こった)

1809(文化6)年:レベッカ号(船長:ディール。長崎入港前にイギリス海軍に拿捕され、新出島商館長・クロイトホフが乗船していたため戦利品としてカルカッタに送られ、長崎に入港できなかった)

(筆者注:1809年はオランダ植民地船、フーデ・トラウ号のみが無事に長崎に入港した)

(筆者注: この後、1810年、1811年、1812年、1815年、1816年は入船がなかった)。

この1809年以降はイギリス海軍の制海権が更に強力になり、オランダの国力も極端に疲弊し、チャーターした交易船すら派遣できず、出島のオランダ人の食料さえも欠乏して行った。1811年9月、ついにバタビヤを降伏させ制圧したイギリスが、1813年に旧オランダ出島商館長・ワルデナールや関係者を乗せた2隻のイギリス商船・シャーロット号とマリア号を長崎に送り、オランダ船の入港手続き通り入港し、合法的な命令書を提示し、商館長・ドゥーフを交代させ、オランダの出島商館の権益を取り上げようとする事件が起った。当時の出島商館長・ヘンドリック・ドゥーフは、「本国からの通達は無い。これは敵国管理下の命令書だ」とこの受け取りを拒否した。そして、日本とイギリスとの戦争を危惧する5人の日本側通詞に支えられ、イギリス船であってもオランダのアメリカ傭船として貿易を続け、出島にオランダの国旗を掲げ続けた。当時この出島を除き、ほぼ世界中でオランダ国旗が降ろされてしまったのだ。その後、1815年6月9日のウィーン議定書締結によりネーデルラント連合王国が再び主権を回復し、1817(文化14)年8月からオランダ船の長崎貿易が再開された。出島商館長・ヘンドリック・ドゥーフは1817年に帰国するが、この時まで実に14年間も商館長の職に在り、出島を守り続けたのだ。

従ってこの期間、即ち1797(寛政9)年にバタビヤ共和国による第1回目のアメリカ船の傭船が始まり、ネーデルラント連合王国が再び1817(文化14)年にオランダ商船・フラウ・アハタ号とカントン号を送り長崎貿易を再開するまでの20年間に、オランダに傭船され長崎入港に成功したアメリカ船は合計9回、8艘である(筆者注:上記太文字の船名)。

(筆者注:アメリカ傭船については、主として「Herinneringen uit Japan van Hendrik Doeff(ヅーフ日本回想録)」の英訳版「Hendrik Doeff, Recollections of Japan, Translation and Annotation by Annick M. Doeff, 2003」を参照した)

|

|

日本船の難破、漂流と救助

好むと好まざるとにかかわらず、人知を超えた数奇な運命が個人を巻き込む事件は時にある。海に出て暴風に会い、遭難漂流するのはその一つだ。地球総面積、5億1007万平方kmの内、3億6113万平方kmが海だから、地球表面の約71%が海だ。日本から渡海なしに外国に行く事は不可能だ。「逆もまた真なり」だが、この地政学的特質が、時に日本の歴史を決定ずけてきた。これが長期にわたる鎖国を成功させた一要因でもある。

宝順丸の音(乙)吉、岩吉、久吉が流れ着いて、現地の

宝順丸の音(乙)吉、岩吉、久吉が流れ着いて、現地の

マカー・インディアンに救助されたフラッタリー岬から

左側のタトゥーシ島と北方水平線上右側の、カナダ領・

バンクーバー島を望む

Image credit: © 筆者撮影

音(乙)吉、岩吉、久吉の頌徳記念碑

音(乙)吉、岩吉、久吉の頌徳記念碑

愛知県知多郡美浜町大字小野浦

Image credit: © 筆者撮影

江戸期には、幕府公認の菱垣廻船や樽廻船、北国廻船などに使われた比較的大型の廻船でも時として暴風に遭い遭難した。特に秋から冬にかけて、台風や季節風の強くなる頃に難破船が多かったようだ。近年の天気予報は台風の進路をよく予測できる。南方から日本に接近し、日本列島を島なりに沿って北東に進むものが多い。これは日本列島上空を吹く偏西風、ジェット気流の影響を受けるものだろう。また黒潮も九州、四国、東海地方の沖を東に還流する。いったん舵や帆柱を損傷され流されれば、西からの季節風や黒潮に運ばれて太平洋を当てもなく漂う。

幸いにカムチャッカ半島やアリューシャン列島近辺に流れ着けば、ロシア人達に助けられる可能性があった。1783年1月(天明2年12月)、船頭・大黒屋幸太夫ら17人乗組みの神昌丸が駿河沖で遭難し、同年7月頃アリューシャン列島アムチトカ島に流れ着き、ロシア人に救助され、エカテリーナ二世に謁見し、9年後の1792(寛政4)年10月、やっと根室に帰国した出来事は良く知られている。当時日本と貿易関係を築きたいロシアが、エカテリーナ二世の使節としてラクスマンを日本に派遣し、その交渉の糸口を開くため幸太夫らを送ってきたのだ。

一方、十九世紀の前半からアメリカ商人の太平洋を渡るアジア進出が活発になり、太平洋の捕鯨も盛んになった。日米の国交樹立以前に、こんな日本人遭難者のなかの幸運な人たちが広い太平洋上でもアメリカ船に救助されたり、アメリカ本土に漂着したりして、アメリカの太平洋岸に上陸している。地獄に仏とはまさにこのことであろう。こんな幸運な人たちは、いってみれば非公式の親善使節のようなものだが、もちろん初めから自分達の意思で渡航しようとしたのではない。しかしその内の何人かは、図らずも日米交流史に明確な足跡を残している。

中でも、現在のアメリカのワシントン州フラッタリー岬・マカー湾に漂着し、マカー・インディアンに救助されたが奴隷同様に扱われ、ハドソンズ・ベイ・カンパニー西海岸交易所のマクローリン博士に救出され(筆者注:ここに戻るには、ブラウザーの戻りボタン使用)、その後ロンドン経由マカオに着き、アメリカのモリソン号で浦賀に送られて来たが大砲を打ちかけられ帰国が叶わなかった、宝順丸の音(乙)吉、岩吉、久吉。太平洋でスペイン船に救助され、メキシコのカボ・サン・ルーカスに上陸の後、マザトランからアメリカ船でハワイ経由マカオに送られ帰国できた永住丸の船頭・善助や初太郎(筆者注:ここに戻るには、ブラウザーの戻りボタン使用)。太平洋の真中の鳥島で捕鯨船のホイットフィールド船長に助けられ、アメリカで教育を受け自分の意思で帰国し、咸臨丸の通訳として渡米したジョン・万次郎。 オークランド号に救助されアメリカで教育を受け、アメリカに帰化し、ブキャナン大統領とリンカーン大統領に面会し、アメリカの神奈川領事館通訳になり、横浜で初めての日本語新聞を発行した栄力丸のジョセフ・ヒコ(浜田彦蔵)。このような人達は日本開国の歴史に明確にかかわり、その事跡がよく知られている。

| |

|

アメリカ船に救助されたりアメリカに漂着した日本人(1805−1854)

1806年2月:漂流。稲若丸の8人、1806年5月8日、アメリカ船テイバー号(船長、コーネリウス・ソール)に救助され、6月ハワイに上陸。ソール船長の親切心からの依頼でカメハメハ王に会い、生活の面倒を見てもらう。ハワイからアメリカ商船・パーセヴェーランス号のアマサ・デラノ船長に乗せてもらい11月マカオ到着。支那の船でバタビア着。1807年アメリカ船マウント・バーノン号(オランダのチャーター船)で生存者の3人長崎帰着。善松1人が安芸国の故郷に帰れた。

1813年:漂流。督乗丸、尾張の船、船頭重吉他2人、1815年3月24日イギリス商船フォーレスター号(船長、ウィリアム・ピゴット)に救助される。バハ・カリフォル ニア、アラスカ、カムチャッカ経由、日本に帰った。

1832年12月:越後の船の4人、ハワイに漂着。カムチャッカ、オホーツク、択捉経由日本に帰着。

1832年10月:漂流。宝順丸の3人、岩吉、久吉、音吉、ワシントン州フラッタリー 岬に漂着(1833年12月)。マカー・インディアンの奴隷にされたがハドソンズ・ベイ・カンパニーに救助され、ロンドン経由、マカオ着。1837年モリソン号で日本に来たが大砲を打ちかけられ追 い返さ れた。

1835年12月:漂流。肥後の船、船長庄蔵。フィリピンに流れ着きマニラ経由、マカオ着。1837年モリソン号で日本に来たが大砲を打ちかけられ追い返された。

1839年1月:漂流。富山の北前船・長者丸の治郎吉船長と仲間7人、アメリカ捕鯨船ジェームズ・ローパー号(船長、オービッド・キャスカート)に救助されハワイに滞在。8月ハワイ出発、カムチャッカ、オホーツク、アラスカ経由、1843年5月択捉到着。日本帰着。

1840年6月:アメリカ船アージャイル号(船長、F・ゴッドマン)、3人の日本人漂流者を救助。支那に送られたがその後消息不明。

1841年1月:漂流。アメリカ捕鯨船ジョーン・ホーランド号(船長、ホイットフィールド)が1841年6月27日、土佐の漁船の5人を鳥島で救助。ホイットフィールド船長、万次郎をフェアヘーブンで教育。万次郎は日本に帰り、徳川の士分に取り立てられる。1860年、咸臨丸の通詞としてサンフランシスコに航海。また明治3(1870)年、普仏戦争の視察団として大山巌、品川弥二郎、林有造らと共に、通弁官としてアメリカ廻りでヨーロッパへ派遣された。その途中病気になったが、帰途にフェアヘーブンで恩人のホイットフィールド船長と再会。

1841年11月:漂流。兵庫の永住丸の13人がスペイン船に救助される。バハ・カリフォルニアのサン・ルーカス岬に到着後サン・ホゼに滞在。船頭善助と初太郎はアメリカ船アビゲイル・スミス号 (船長、ドエイン)でマザトランからマカオに送られる。1844年1月22日長崎に帰る。アメリカ船セントルイス号でマザトランから多吉、弥一郎、伊之助の3 人が、スペイン船で他の1人が支那に送られる。1855年に長崎に帰る。

1842年:漂流。フランシス号(船長、ハッセイ)が聖徳丸の弥佐平、惣七の2人を救助。ホノルルに上陸。ハウエル号(船長、イングル)でマカオに上陸。永住丸の初太郎とサミュエル・ウェルズ・ウィリアムズの家で出遭う。弥佐平は永住丸の初太郎と長崎に帰る。

1845年2月:漂流。幸宝丸の11人鳥島に漂着。アメリカ捕鯨船マンハッタン号 (船長、マーケイター・クーパー)に救出される。日本に向う途中、仙寿丸の漂流者11人も2月9日に海上で救助される。マンハッタン号は浦賀で漂流者を引き渡した。

1847年5月:アメリカ捕鯨船フランシス・ヘンリエッタ号(船長、プール)4人の漂流者を救助。1ヵ月後、海上で日本の漁船に引き渡した。

1848年:船長、コックスが15人の漂流者を救助し、ハワイのマウイ島のラハイナに上陸させた。

1849年1月:漂流。米国捕鯨船、漂民四人を救助し、内二人を朝鮮釜山浦に護送した。対馬府中藩主宗対馬守がこれを幕府に報じ、二人を長崎に送らせた。

1850年2月:漂流。4月22日、捕鯨船ヘンリー・ニーランド号(船長、G・H・クラーク)紀伊国日高浦の天寿丸の13人の漂流者を救助。カムチャッカで2人がヘンリー・ニーランド号に残り、2人がアメリカ捕鯨船ニムロッド号に、2人がアメリカ捕鯨船マレンゴ号に移った。3艘のアメリカ船はホノルルまで漂流者を運んだ。漂流者はホノルルから香港、上海経由、1851年9月長崎に帰った。カムチャッカに残った7人の漂流者は、1852年6月10日ロシア船メンチコフ号でシトカを出て、8月9日(嘉永5年6月24日)下田に来たが役人から受け入れられず、リンデンバーグ船長は5日後その近くに漂流者を上陸させ支那に向った。

1850年12月:漂流。1851年1月22日、アメリカ商船オークランド号が栄力丸の17人を救助(筆者注:ここに戻るには、ブラウザーの戻りボタン使用) し、サンフランシスコに入港。17人はサンフランシスコに一時滞在。日本開国に利用しようと、オーリック提督( 提督呼称への注 )の提案で支那に移送。 仙太郎はペリー艦隊で横浜に来たが下船せず。後に宣教師ゴーブルと帰国。伝吉はイギリス使節と帰国。彦蔵(ジョセフ・ヒコ)はアメリカ市民になり領事館通詞と して帰国。

1852年4月:アメリカ捕鯨船アイザック・ホウランド号(船長、ウエスト)、太平洋上で三河の国・渥美郡江比間村の与市所有の永久丸で漂流する4人の日本人を救助。ホノルルに上陸。4人のうち岩吉と善吉は釜山・対馬・長崎経由で帰国。他の2人、作蔵と勇次郎はそのまま捕鯨を続け、アイザック・ホウランド号の母港・アメリカのニューベッドフォード及び香港経由、フランス捕鯨船・ナポレオンデルデ号(船長、ローベス)で安政1(1855)年12月12日に下田に帰国。

1852年10月:越後の船・八幡丸松前沖で難破し9ヶ月漂流。1853年アメリカ商船、日本人漂流者・重太郎を救助。1854年サンフランシスコに上陸。彦蔵(ジョセフ・ヒコ)が重太郎の通訳をする。その後消息不明。(筆者注:この重太郎は次項のバロースが連れてきた勇之助の可能性がある。ジョセフ・ヒコの記述参照により筆者判断で積荷監督・勇之助として取り扱った)。

1854年7月:アメリカ商船レディー・ピアース号(所有主、バロース)サンフランシスコに上陸していた3人のうち1人の日本人、越後国岩船郡枝久村(板貝村とも=現在、新潟県村上市)水主・勇之助(バロースは Dee-yee-noos-kee と呼ぶ。ジョセフ・ヒコによれば積荷監督人)を下田まで連れてきた。

|

|

アメリカ捕鯨船の遭難と船員の救助

日本でも一方、外国人の遭難者が救助され、長崎で取調べを受け、オランダ商館を通し夫々の国に送還されたケースがある。これはしかし、日本人の遭難に比べればその頻度ははるかに少なかった。

1770年代にはアメリカ人も大西洋でマッコウ捕鯨をやっていたが、20年もたつと工業用の潤滑油やろうそく原料の需要が大幅に増え、ニュー・ベッドフォードやナンタケットを基地にした大量の捕鯨船が南太平洋に進出した。すぐ北太平洋にも進出し、数こそ多くはなかったが、中には夫婦で船に乗り込む捕鯨船長もあり、1854年5月にはそんな一隻、イライザ・F・メイソン号が箱館に来ている。それほど捕鯨に従事するアメリカ船は多く、不幸にも難破する船もあった。

1845(弘化2)年から1850(嘉永3)年までオランダ商館長の職にあったJ. H. レフィスゾーンは、その5年間に55人の外国人遭難者を長崎奉行から受け取り、夫々の国に送還した。レフィスゾーンは長崎奉行の遭難者取調べにあたり、英語やフランス語とオランダ語の通訳をして日本側を助け、引き渡された遭難者を入港したオランダ交易船に乗せバタビヤに送った。このうち確認できる4回のケースが23人のアメリカ船の船員の帰国である。55人のうち他の27人はイギリス人との記述がある。

| |

|

日本で救助され帰国したアメリカ人(1846−1849)

1846年6月4日(弘化3年5月11日)、ニューヨークの捕鯨船ローレンス号が千島列島で難破し、23人中の7人が択捉島ルベツに避難できた。日本側の記録では、択捉の侍番所に保護された7人はそのまま越冬のため同所に滞在し、翌年5月31日長崎に向けて出発し、8月19日に到着した。オランダ商館長・レフィスゾーンの通訳で取調べが終わり、江戸からの指示を待っているあいだに1人が死亡したが、残りの6人は全ての持ち物を返却され、奉行から米を貰い、1847年10月27日、オランダ商船・ヘルトーヘンボッス号でバタビアに送られた。

1848年6月7日(嘉永1年5月7日)、アメリカの捕鯨船ラゴダ号で一部船員が厳しい労働環境に反発し、濃霧の中の軽い座礁事故中に15人が3艘のボートで脱走し、松前近くの蝦夷地(現在、北海道檜山郡上ノ国町字石崎あたり)に上陸した。日本側の記録によれば、5月7日いったんは薪や食料を与えて立ち去らせたが、9日に再度その近くの江良(現在、松前郡松前町字江良あたり)に上陸した。現地の役人に、「本船破損し海死を逃るといえども帰帆なりがたく」と答えたため、保護し江戸の指示を求めた。保護のあいだに3人が2回にわたって逃出し、捕らえられては牢に入れられた。長崎へ移送せよとの江戸からの指示の下、15人は長崎に送られたが、逃出して捕獲された3人は拘束状態のまま移送された。長崎で取り調べの後オランダ船を待っているあいだにも3人が2回逃走し、再度捕獲され牢に入れられ、残りの船員も監視が強化された。その間に1人が病死し1人が自殺して、生存者は13人になった。この15人の遭難アメリカ人の長崎移送がオランダ商館長・レフィスゾーンからバタビア経由で広東のオランダ領事に情報が入り、広東のアメリカ公使に通報された。これにより、東インド艦隊司令官・ガイシンガー提督の指示で1849(嘉永2)年4月18日、ジェームス・グリン中佐指揮のアメリカ軍艦・プレブル号が遭難者の救出目的で長崎港に入り、奉行所との交渉の末、4月26日、この生き残った13人の遭難者は別に保護されていたラナルド・マクドナルドと共にオランダ商館に釈放され、プレブル号で長崎を出航した。この経緯が次に書く、ペリー提督の日本開国に向けた遠征の大きな原因の一つとなった。

1848年6月27日(嘉永1年5月27日)、アメリカ捕鯨船プリモス号に乗っていたラナルド・マクドナルドは、自身の冒険記(「Ranald MacDonald. The Narrative of His Life, 1824-1894」)によれば、船が蝦夷地(北海道)の西岸に近づくと、かねてから船長との約束どおり単独でボートに乗り捕鯨船を離れた。そして7月2日(6月2日)利尻島に遭難を装って上陸した。保護されたラナルドは、宗谷を経由して長崎に送られ、10月11日長崎に着いた。長崎奉行の調べが終わると、長崎の通詞たちがラナルドを訪ね、ラナルドは彼等に英語を教えた。上述のごとくアメリカ軍艦プレブル号が遭難者の救出に長崎港に入り、1849(嘉永2)年4月26日、捕鯨船ラゴダ号の船員13人と共にプレブル号で長崎を出航した。

1849年7月20日(嘉永2年6月1日、松前藩の推定日)、ニュー・ベッドフォードの捕鯨船トライデント号の3人が樺太の近くの島に置き去りにされた。日本人に保護された3人は松前から長崎に送られ、8月9日に到着した。日本側には、「島に置き去りにされた」という理由はスパイの公算が強いとの文書のやり取りが記録されている。レフィスゾーンの助けで取調べが済み、10月24日、オランダ船で帰国した。

|

|

ヨーロッパの日本情報収集と蘭学の興隆

江戸幕府の命により林大学頭(復斎)が史料として編纂した『通航一覧、巻之二百五十』の「阿蘭陀国部十二、芸術並上覧」の項目に、「享保二丁酉年、始て蘭学を御免あり。これより漸く諸蛮の事明白になる。」とあり、その後西洋の馬を取寄せ、馭者・ケイズルも招いたとある。享保二丁酉年は1717年であり、8代将軍・徳川吉宗の時である。一般に享保5(1720)年に将軍・吉宗が禁書令を緩和し蘭学が盛んになったと学ぶが、この『通航一覧』の記述によれば、吉宗が享保元(1716)年に将軍になって間もなく、既に、西洋の知識が是非とも必要だと強く思っていた訳である。これは、昔オランダから将軍家綱に献上され御文庫に眠っていたヨンストンの『動物書』の中の精密な図版を見て、その素晴らしさに感銘を受けたためと聞く。その後吉宗は、元文5(1740)年に青木昆陽と野呂元丈にオランダ語の学習を命じ、オランダを通じ海外知識の導入に積極的であった。こんな流れがその後9代将軍・徳川家重と10代将軍・徳川家治時代の老中・田沼意次の特異な政策と相まって、日本国内の蘭学の興隆とオランダを通じたヨーロッパへの日本情報の還流が盛んになった。

将軍・徳川家治時代にオランダ商館の医師として日本に来て1775(安永4)年から1776(安永5)年まで滞在し、その間に商館長と共に江戸参府をして将軍・家治にも謁見し、多くの日本植物の標本を収集し、帰国後は『日本植物誌』や『江戸参府随行記』等を書いたカール・P・ツンベルクもこの時代の植物学者である。

そんな中で当時、1779(安永6)年〜1784(天明4)年まで3回出島商館長を勤めたイサーク・ティチングは、松宮観山が筆記し編纂した『蝦夷談筆記』や、旗本で政治家であり、6代将軍・徳川家宣の侍講でもあった新井白石の『蝦夷志』中の「序」、それに続く「蝦夷地圖説、蝦夷、北蝦夷、東北諸夷」をフランス語に翻訳しパリで出版しようとしていた。

また良く知られている様に日本国内では、医者で蘭学者の前野良沢と杉田玄白が苦労してオランダ語から翻訳した『解体新書』など、多くの蘭書の翻訳がなされ、新知識がもたらされた。

一方、ヨーロッパから見れば鎖国をしている日本の周りの地理情報が決定的に不足し、特に当時広く「蝦夷」と呼ばれた北海道、カラフト、千島列島地方は不明な地域の主たるもので、18世紀後半の世界地図上でも空白地帯だった。特に長崎に商館を構えるオランダは早くも1639(寛永16)年から日本の北東部沿岸や蝦夷地方を目指し、2回にわたり本拠地のジャワ島バタヴィアから探検隊を派遣していた。

またロシアからはヴィトゥス・ベーリングの2回目の探検で日本行き航路発見と日本周辺調査を目的に分遣されたマルティン・シュパンベルグ隊が、1739(元文4)年カムチャッカ半島から千島列島沿いに日本沿岸の宮城県石巻や千葉県鴨川辺りに来て、更に太平洋岸を静岡県下田辺りまで南下し調査した。

1766(明和3)年から始まったキャプテン・クックの3回に渡る測量航海により1780(安永9)年ころまでには地球上の多くの地域が明白になって来たが、北海道の蝦夷、千島、樺太地方は依然として不明であった。この事実は、フランスから1785(天明5)年に世界探検に出発したラ・ぺルーズ探検隊への遠征指令書にも、「朝鮮半島の東海岸を調査し、その反対側にある日本の沿岸も調査すること。これら全ての沿岸はヨーロッパにとって未知の地域である」とはっきり書いてある。ラ・ぺルーズ探検隊は北米大陸西海岸からマカオに行き、マカオからフィリピン経由で1787(天明7)年に対馬海峡から日本海に入った。日本の廻船と遭遇したり、能登半島に接近して測量したりしながらロシアの沿海地方沿岸を測量し、当時北蝦夷と呼ばれた樺太・サハリン近辺に至り、そのまま北上して日本で後に間宮海峡と呼ばれるタタール海峡を調査した。南下して宗谷海峡〔ラ・ペルーズ海峡〕を経由し、千島列島を調査しながらカムチャッカ半島のぺトロ・パブロフスクに至った。

イギリスは更に、1796(寛政8)年に調査の不十分な北海道の内浦湾〔噴火湾とも〕の虻田〔あぶた〕や絵鞆〔えとも、現在の室蘭〕にブロートン探検隊を送った。プロビデンス号艦長・ブロートン中佐は内浦湾に2週間程も滞在し付近を測量した。松前藩は早速藩士を派遣し、ロシア語を使った会話でブロートン隊の測量意図を理解した。松前藩士の携帯していた詳細な北部日本地図を見たブロートン艦長はその地図の複写を願い、そのお礼として日本側に、キャプテン・クックの調査航路を記入した世界地図を贈るエピソードもあった。ブロートン隊はその後北上し、千島列島の中程まで達し、引き返しマカオに向かった。

また1804(文化元)年には日本の与えた信牌を携えたロシア使節・レザノフが、世界一周航海艦隊旗艦のナジェージタ号艦長クルーゼンシュテルンと共に長崎に来たが、半年間も長崎に留め置かれ、最後は通商拒絶を告げられた。

この様にヨーロッパからは、オランダを始めロシア、フランス、イギリスが北海道から樺太、千島列島近辺を目指し、特別に探検隊を派遣して来たのだ。またこの近海はこの時から30年も経つ1820年代後半には、アメリカからの捕鯨船も頻繁に現れる様になる。

日本に来たアメリカ情報

アメリカの独立以前、そしてその後ペリー艦隊が浦賀に来るまでに、アメリカの情報はどのくらい日本に来ていたかという設問は調べてみる価値がある。

「海洋国家の道を捨てた日本」の項でも書いたが、1613(慶長18)年、伊達政宗の命を受けた支倉常長が「慶長遣欧使節団」の責任者としてスペインに派遣された。一行は太平洋を渡り、メキシコに滞在した後ヨーロッパに渡った。当時、常長一行の上陸したアカプルコ辺りから北上してバハ・カリフォルニア半島をさかのぼった北部、すなわち現在のカリフォルニア州サンディエゴの地に新スペイン(現メキシコ)の兵士やフニぺロ・セラ神父がたどり着き、西海岸の領土拡大と布教活動の拠点を築いたのが1769年で、慶長遣欧使節団から156年も後のことである。1613年当時の北アメリカ西海岸の情報は、常長と一緒に日本からメキシコに帰ってきた使節・セバスチャン・ビスカイノ自身がその10年ほど前にこの西海岸を船で北上した探検情報が最新だった。一方この時点の東海岸では、1565年に始めてぺドロ・メネンデスが造ったフロリダ半島のスペイン入植地(現セント・オーガスティン)以外では、一回目の失敗に続いて1607年にイギリス植民地がジェームズタウンに出来たばかりだったから、北アメリカの内陸は漠とした不明の大陸だった。

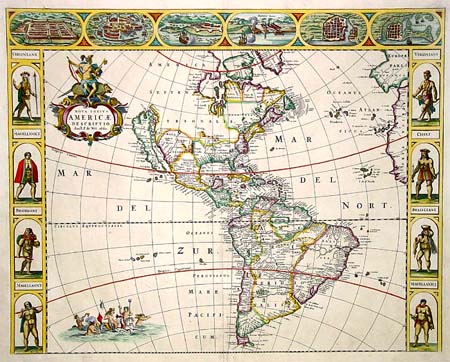

江戸時代に長崎の商人であり学者でもあった西川如見(1648−1724)は天文学にも通じた、天文人文学者である。如見は1708(宝永5)年、新しい支那やオランダ情報を基に加筆し『増補華夷通商考』を出版した。この宝永6(1709)年版の巻三に一種の世界地図「地球万国一覧之図」が載っている。中に、日本から太平洋を隔てた東に「北亜墨利加ノ諸国」、「アリフル(カリフルニヤ?)」、「モシコ(メキシコ)」、「ペルウ」、「クウバ(キューバ)」、「南亜墨利加ノ諸国」、「ハラジイル(ブラジル)」などが記載され、また、第五巻に外夷増附録としてこんな新情報を載せ、「右の諸国は皆夷狄戎蛮(いてきじゅうばん)にて終に日本に来たりし事之れ無きと云えども、唐人、紅毛(オランダ)等の説話に依りて之を記すもの也」と書いている。もちろん当時、アメリカ合衆国などは存在していないから、カリフルニヤやモシコ(メキシコ)などの地名がオランダ経由で伝わったのだ。

1660年デ・ウィット地図

Image credit: © Leen Helmink, Antique Maps

http://www.helmink.com/

新井白石(1657−1725)が1713(正徳3)年に著わした『采覧異言』にはより詳しく、「ノオルト・アメリカ、北亜墨利加」として各地域の記述がある。『采覧異言』はいわゆる正規刊行本ではないが、白石が1708(宝永5)年10月に布教のため屋久島に潜入したイタリア人宣教師ジョバンニ・シドッチを自身で尋問して得た知識を基に、幕府に献上されたオランダのウィレム・ヤンツーン・ブローの地図を参照した。「南はマルデルスル、海名、に至る。ソイデ(南)・アメリカを與う。彊(きょう)界相接す。北はグルンランド(グリーンランド)に聯(つらな)る。東はヲセヤヌス。デウカレドヲニウス、海名、に至る。西界は極る所、其を知らず」と書いて、(ブローの)図説によれば南北アメリカは完全に海に囲まれ、細い陸地でつながっている。

(ブローの)西図によれば地理学的形状は勢いよく変化に富む。この図では東部と南部が明確なだけである。北部はグリーンランドにつながるように描かれている。西部については、北緯28度以北、あるいは其未蝋(キビラ、Quivira)と呼ばれる地は、その極まる所は不明であると記述している。この北緯28度線はバハ・カリフォルニア半島の中間地点を通るが、新スペインでさえも領土拡張の意図を持って北緯32度43分にあるサンディエゴに進出したのがやっと1769年のことだ。この当時、北アメリカ大陸の中部から北部の西海岸は全く未知の大陸だった(右図:1660年デ・ウィット地図参照。現在のバハ・カリフォルニア半島までしか記載されていない。それも半島でなく、独立した島として描かれている)。

これに関し少し横道にそれるが、明治の初めになって、1700年代のそんな地図(地球儀)を見て来た日本人がいる。明治4(1871)年暮れに日本を出発し、1年9ヶ月かけてアメリカとヨーロッパを回ってきた米欧特命全権大使・岩倉具視はじめ木戸、大久保、伊藤、山口等の一行だ。その記録係を命じられ、「特命全権大使米欧回覧実記」をまとめた久米邦武(くにたけ)の実記の記述に次のように出てくる。カリフォルニアについて「仏国パリの書庫に、1700年代の地球儀あり。太平海あたりの州土は訛謬(かびゅう=過謬=過誤)甚だしく、この州をオーストラリア州を見る如く、北米の西において大なる一島に描きたり」。右に載せた1660年のデ・ウィット地図も全くそんな感じに見える。

1792(寛政4)年、絵師で蘭学者の司馬江漢(1747−1818)が銅版画で與地全図を発行した。これを見ても、現在のメキシコ湾沿いのメキシコ沿岸、キューバ、テキサス州、アラバマ州、フロリダ州から東海岸のマサチユーセッツ州、メイン州、カナダのノバスコシアまで比較的詳細に記してあるが、西海岸北部はバハ・カリフォルニア半島から精々サンフランシスコの手前辺りまでだ。それ以北についてはやっと1774年、スペイン国王の命により本格的な西海岸北部の探検が行われ、バハ・カリフォルニア半島からフアン・ペレツが派遣された。当時ペレツはバンクーバー島辺りには来ている。

1778年にはイギリスのジェームズ・クックも探検に来てバンクーバー島に上陸し、ブリティッシ・コロンビア沿岸を北上し、1728年にヴィトゥス・ベーリングにより確認されたベーリンク海峡まで測量した。一方、1776年7月4日にはアメリカで独立が宣言され、やっとアメリカ合衆国が姿を現した。しかしこんな地理的・国政的情報は、司馬江漢の当時まだ日本には届いていなかった。

アメリカの独立戦争と合衆国の建国については、オランダがアメリカ傭船を得て出島貿易を継続し始めたころ、オランダ商館から説明されたが、それは独立の21〜25年程も経た後のことだ。出島商館長だったヘンドリック・ドゥーフは後に、「この時、何年も前から日本人は北アメリカはイギリスの植民地だと知っていたから、初めの内は日本人に、アメリカ人はイギリス人でないと知って貰うのに実に多大な困難があったと言わねばならない。彼等はアメリカの独立というニュースを知らなかったから、アメリカ人は同じ国民ではないと理解できなかったのだ。一旦我々が正確な出来事を説明すると、彼等の疑惑が氷解した」と書いている(「Hendrik Doeff, Recollections of Japan, Translation and Annotation by Annick M. Doeff, 2003」)。その後こんないくつかのオランダからの風説書や別段風説書には、アメリカ・メキシコ戦争、カリフォルニアのゴールドラッシュ、アメリカの日本との通商の期待、日本遠征の企画、ペリー遠征艦隊の香港への集結などを率直に伝えている。

諸外国の活動が活発になり、日本との非公式な接触が増すにつれ、『オランダ風説書』が幕府の世界情勢把握の主たる情報源だった。1641(寛永18)年から幕府の要請で始まった風説書は、1842(天保13)年からの『別段風説書』も加えられ、鎖国が続行するに連れて世界情勢を知る重要な窓口だった。また支那からの『唐船風説書』も出されていた。こんな情報入手のルートが確立していた事は、重要で有意義な手だてだったがしかし、すでに多くの歴史家が指摘している通り、問題はその情報を得た後に、時の幕閣たちがどう生かそうとしたのかが、その後の日本の運命を決めている。

またペリー艦隊が浦賀に姿を現す前に、琉球から小笠原諸島に航海し貯炭場を確保した後、再び那覇に集結し日本に向った。この時、艦隊が日本に向けて出発する1月ほど前、たまたま鹿児島から那覇に来ていた薩摩の交易船とペリー艦隊の隊員との接触があった。琉球から薩摩にこのペリー艦隊が最終的には日本に行くとの情報が入り、当時の藩主・島津斉彬は嘉永6(1853)年6月1日、アメリカ軍艦が4月19日以来琉球の那覇に集結している事態を幕府に報告している。この報告の2日後にペリー艦隊が浦賀に姿を現したのだ。

斉彬はこの琉球からのペリー艦隊日本遠征情報に接した時は江戸から帰国の途中だったが、江戸詰め家老に幕府への届けを命じると共に、ペリー艦隊がもし6月初旬に浦賀に来て内海に乗り込み武力行使になりそうな場合でも、薩摩藩から先に手出しはするなとも命じている。

アメリカ政府の日本開国へ向けた公式なアプローチ

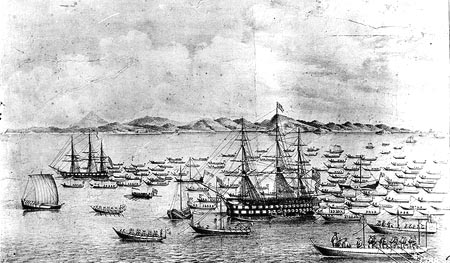

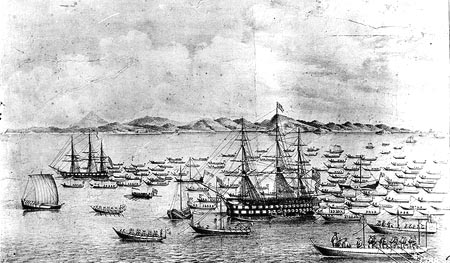

ビドル艦隊浦賀沖停泊の図

Image credit: Courtesy of

ビドル艦隊浦賀沖停泊の図

Image credit: Courtesy of

Naval Historical Center, Washington, D.C.

http://www.history.navy.mil

アメリカ国内では、日本との非公式な接触を通し、正式な通商関係を持つべきだとの機運が貿易業界に高まり、1835年の下院でも正式提案があり、アメリカ政府もその対策にのりだした。ペリー提督の日本遠征以前に、この様な日本へ向けた公式使節の派遣が複数回試みられた。

アメリカ政府は支那、コーチン・チャイナ(インドシナ南部地域)、シャム、マスカット(アラビア半島東端)などとの条約交渉を始めていたから、その一環として日本との通商条約締結交渉が計画され指令された。

しかし下の表中に説明の通り、使節の死亡や指令書交付の遅れなどのため、アメリカ政府の日本へ向けた初期の通商条約締結計画はその意に反し破綻した。

1846(弘化3)年、浦賀にやって来た東インド艦隊司令官ビドル提督も、その指令書の内容により、いわゆる「微笑外交」となり、鎖国中の幕府からは通商を拒否された。

この時、アメリカ政府の日本へ向けた使節派遣の動機は商業活動の拡大が唯一のものだったから、ビドルが大砲を満載した二艘の軍艦を引き連れては来たが武力を誇示さえもしなかった。後に問題となる人道的、国際公法的な視点はまだなかったわけだ。

次章に述べるペリー提督の派遣に当たってアメリカ政府は、商業活動の拡大を推し進め開国を迫るため、問題になり始めた人道的、国際公法的理由を前面に押し出したから、同じ黒船で来てもビドル提督とペリー提督の交渉姿勢は大きく違っている。

しかし一つ指摘しておきたい事は、次に書くペリー提督の日本派遣も含め、当時アメリカ政府のこれら使節派遣には、イギリスやフランスと異なり、通商で優位に立とうとはしても植民地獲得の意図はなかったことだ。

| |

|

ペリー提督以前にアメリカ政府が日本に派遣した使節たち

ペリー提督が日本に向け派遣される以前から、アメリカ政府はアジア諸国に向け条約締結の使節を派遣し、日本もその対象国の一つだった。日本に向かった使節は、次のような顔ぶれだ。

- 1815(文化11〜12)年デービッド・ポーター海軍提督が、当時のマディソン大統領政府の国務長官・モンローに宛てた書簡で、日本との交易を開始すべく提案した。政府はそこでポーター提督の提案を受理し、帆走快速軍艦(フリゲート艦)1艘にスループ型砲艦2艘を付け、ポーター提督を日本に派遣すべく政府決定した。しかし議会からこの予算が承認されず、計画は中止になった。ポーター提督はその数年前に始まったアメリカ・イギリス戦争(1812〜1815年)では、「自由貿易と船乗りの権利」と云う軍艦旗をマストに掲げイギリス軍艦と戦ったというエピソードがあるほどの自由貿易主義者であったようだ。(DeBow's Review of the Southern and Western States, Vol. 13, New Orleans: Office, Marchants' Exchange, Royal Street, 1852, P-560)

- 1831(天保2)年にスマトラ島で胡椒買い付けのアメリカ商船に対する海賊行為があったため、アンドゥルー・ジャクソン大統領は懲罰の軍艦を派遣した。1832(天保3)年、更にエドモンド・ロバーツ(Edmund Roberts、(エドマンド・ロバーツとも)ニューハンプシャー州ポーツマスの豪商)も派遣して、友好地域の支那、コーチン・チャイナ、シャム、マスカット・オマーン(アラビア半島の東端)等との条約交渉を行い、続いて日本との条約交渉を命じ信任状も与えていたが、ロバーツは日本には足を向けなかった。詳細な理由は不明だが、アジアの国々は基本的に通商に乗り気ではなかったから、軍艦・ピーコック号の帰国期限も迫り、将軍に対する贈答品の購買資金も不足気味で、時間的かつ予算的制約のための優先順位決定だったのだろう。更にリビングストン国務長官の指令書には、「日本側は1804(文化1)年10月、長崎に来たロシア使節・レザノフの乗った軍艦から火薬や武器類を総て提出させ預かったが、こんな国威を失墜させるまねまでして軍艦・ピーコック号で入港するな。機会があれば商船を傭船して日本に行き、軍艦・ピーコック号はその護衛に当たらせよ。何れにせよ、国威を汚すような妥協をしてまで入港はするな」との指示もあった(32d Congress, 1st Session, SENATE., Ex. Doc. No. 59, P-63.)。こんな幾つかの理由から、長崎行きを先延ばしした様に見える。しかし、ロバーツはシャム及びマスカット・オマーンと和親條約を結んでいる。

- 1835(天保6)年アメリカ政府は、ロバーツのシャムやマスカット・オマーンへ批准書を届ける二回目の派遣でも、日本との交渉を命じた。国務長官の指令書には、「長崎ではオランダ商館の邪魔が入る恐れがあるから、出来たら江戸に近い他の港に行け」と云う指示と共に、政府は日本へ向けロバーツが持参すべきアンドゥルー・ジャクソン大統領の親書と金時計や剣、ライフルやピストル、その他多くの贈り物を準備した。しかし1836年、シャムで批准書を交換しマカオに到着したロバーツの突然の死によって、日本行きは不可能となった。しかしまたこの時期の日本は、文政8(1825)年に出された異国船打払令が天保13(1842)年まで有効だったから、ロバーツが例え長崎や浦賀に来ても交渉は困難だっただろう。

- 1844(天保15)年、ジョーン・タイラー大統領の任命によりアメリカと支那との最初の条約を交渉した全権公使ケーレブ・カッシング(Caleb Cushing)は、支那の広東に滞在中、アメリカ商人や宣教師との会話から日本との国交開始の重要性を認め、日本との条約交渉を政府に提案した。ジェームズ・ポーク新大統領は直ちにカッシングに全権を与え日本行きを命じたが、その命令書はカッシングの帰国と行き違いになった。当時アメリカの下院議会では、「アメリカと日本や朝鮮との間に通商条約を結ぶべきだ」との決議がなされるほど、一部の熱心な議員も出始めていた。批准書交換のため支那へ向う公使・アレクザンダー・エヴェレット(Alexander Everett)は日本と通商条約締結の全権も付与されていたが、1845年、赴任途中のリオ・デ・ジャネイロで病気になり、日本との交渉権限を東インド艦隊司令官・ジェームズ・ビドル提督(Commodore James Biddle)に委譲した。

- 1846(弘化3)年7月20日、コロンバス号とヴィンセンス号で日本に来たビドル提督は浦賀に碇を下ろした。ビドルに宛てたバンクロフト海軍長官からの指令書は、「日本が開国をし通商条約を結ぶ意思があるか否かを穏やかに聞くべし。日本の敵愾心を挑発したり、合衆国の威信を失墜させる行為は避けるべし」 というものだった。しかし、ビドル提督の提案に幕府からは、開国・通商拒否の返事が返ってきた。ビドルもこれを受け入れ、7月29日おとなしく帰国の途に着いた。

- アメリカ政府は、ビドル提督の日本からの帰国以前に、病気で遅れて支那に赴任したエヴェレットに対し再度の日本行きを命じたが、更なる病気の悪化により果たせなかった。

このように、何れの使節派遣も成功しなかったが、ビドル提督のようにアメリカ海軍将官は、ヨーロッパ以外の遠隔地で外交官の役割も担うのが伝統であり、アメリカの合理主義的行動の典型的な一例だ。

|

|

(注) ペリー提督来航時のアメリカ海軍における 「提督=Commodore」 呼称について

ペリー提督来航当時、1837年から1861年のアメリカ海軍の士官階級の最上位は「 海軍大佐=Captain」 止まりで、それより上級の、現在の様な 「海軍少将=Rear Admiral」 等の将官階級はなかった。しかし、ペリーの様に複数艦船で構成される艦隊を指揮する責任のある海軍大佐は、「艦隊司令長官=Commander-in-Chief」 の意味で 「コモド−=Commodore」 の呼称が用いられた。又当時、その立場にあった人を尊敬を込め、その後も 「コモド−=Commodore」 と尊称した。従って本サイトでは、「Commodore」 の訳語に 「提督」 を用いるが、「艦隊司令長官」 を意味するものである。

訳語の「提督」については、当時の清朝でも 「提督」 は正式武官名で、「軍営長官または水師長官」 を意味し、「北洋水師提督」 や「福建水師提督」 等として使われた。当時の漢文文書にも英語の 「Commodore」 は 「提督」 と翻訳されている。特に当時、ペリー提督により提出された1852年11月13日付けのフィルモア大統領の英文の国書に、蘭文と共に添付された漢文にも 「水師提督彼理 (=海軍提督ペリー)」 として出てくる。また当時、交渉に当たった林大学頭の幕閣への報告書にも、「若し使節ペリーに異変があれば、アボットが代って水師提督となる・・・」と記されている。この様に、日本でも清朝でも「提督」が普遍性を持っていた。

従って、本サイトでも 「提督」 を用いる理由はこのためであり、「艦隊司令長官=Commander-in-Chief」 を意味しても当時のアメリカ海軍の士官階級を意味するものではない。ガイシンガー提督やビドル提督、オーリック提督なども同様である。

従って当時、海軍上級士官の階級は、最上位から、「海軍大佐=Captain」、「海軍中佐=Commander」、「海軍大尉=Lieutenant」 であったが、その間に経験を積んだ「海軍大尉=Lieutenant」 が大砲15〜20門程度を装備する小型軍艦の指揮を任され、「海軍少佐(待遇)=Lieutenant Commanding」と呼ばれ、ペリー艦隊にも5人の名前がある。この位はその後1862年から正式に「海軍少佐=Lieutenant Commander」として追加された。またアメリカ海軍では、ペリー提督帰国後の1862年にアメリカ海軍の階級に、「Commodore=代将(または准将)」を「Captain=大佐」より上の将官階級として正式に追加したが、1899年に廃止された。

従って来航当時のペリーを「ペリー代将」あるいは「ペリー准将」と記述する書籍もあるが、そもそも「Commodore=代将(または准将)」はペリー来航当時のアメリカ海軍の士官階級にはなかったから、筆者にはその使用を推奨できないし、むしろ間違いであると思う。(09/06/2023)