|

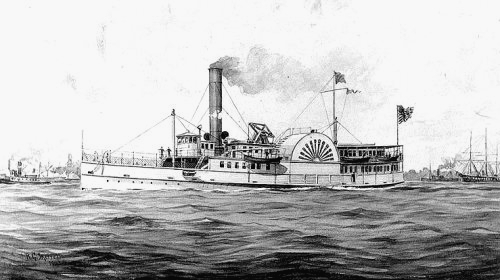

日米交流 ~~~ 目次 ~~~ ブログ: つれづれ日米歴史散歩 17、特派員、エドワード・H・ハウス (その1) 明治政府、エドワード・H・ハウスを叙勲 ♦ エドワード・H・ハウス エドワード・H・ハウスは1836年10月5日にアメリカのボストンに生まれ、ニューヨーク・トリビューン紙の記者になった。万延元(1860)年に江戸幕府が通商条約批准のため初めてアメリカに派遣した「遣米使節」の報道を通じ日本に興味を持ち、明治2(1869)年暮れにニューヨーク・トリビューン紙の東京特派員として日本に派遣され、その後明治34(1901)年12月18日に没するまでジャーナリストであり続け、日本に骨を埋めた人だ。 ♦ 外務大臣・小村寿太郎の叙勲推薦文 明治政府はこのエドワード・H・ハウスの日本への貢献を顕彰し、明治34年12月18日、その死の直前に勳二等瑞宝章を下賜した。その叙勲推薦文は、昔の大学南校 (筆者注:後の東京大学) で英語の教授でもあったエドワード・H・ハウスの薫陶を受けた(「ニューヨーク・タイムズ」紙記事)、当時就任したばかりの外務大臣・小村寿太郎が起草したものだ。小村寿太郎が学生だった頃のハウスは、特派員であり、また大学南校の英語教授として、文部省お雇い外国人でもあったわけだ。小村の推薦文いわく、 北米合衆国人エドワルド、エチ、ハウス儀は、明治の初年大学南校御雇い教師たり。始終懇篤に学生を指導し、貧困なる学生には学資を給して就業に従事せしめ、誘掖(ゆうえき、=導き助けること)薫陶至らざるはなし。解雇後、女子英語学校を設立して慈善的に女子教育に勤め、明治七年西郷事務都督に従い台湾に赴き、斡旋する所あり。是より先き明治五六年の交、英国公使「パアクス」、他の外国公使と謀り、常に帝国政府に反抗したるとき、米国公使「デロング」も英国公使に左祖(さそ、=味方すること)して我に利ならざるを以て、「ハウス」は帝国政府の内命を奉じて米国に往き、同国の新聞紙上に於いて大いに米国公使の所為を駁し、遂に合衆国政府をして同公使を召喚せしめ、其の後任「ビンガム」は極めて日本に好意を表し、英国公使に反対して帝国の利益を謀るに至れり。右の外、合衆国政府が下関償金我に返還するに付きても、同人の功多に居れり。右等数回の功労に対して明治十七年より二十三年に至る七ヵ年間、特別年金二千五百円下賜相成り候処、欧米列国と条約改正を商議するに当たり、時の外務大臣陸奥宗光は「ハウス」に内命を伝え、米国諸新聞紙上に盛んに日本の文明進歩を称道せしめ、日米条約の改正は啻(ただ、=只)に日本の利益なるのみならず、亦米国の利益なることを縦論(じゅうろん、=縦横に論議すること)して、大いに同国の輿論を喚起し、終に新条約の訂結に満足の結果を得るに至れり。然るに当時、宛(あたか、=恰)も日清戦争に際し、旅順惨殺の風説偏(かたよ)り、欧米に伝播し、合衆国元老院は既に調印したる日米条約の批准を否決せんとするの意向あり。因りて帝国政府は更に同人の力を借りて米国人の疑惑を消散せしめ、遂に元老院をして談条約を批准せしめたる等、同人の帝国に対する功勲は顕著なるものにこれ有り。因みに当時の内閣は、其の功労に対して叙勲を奏請せんとするの内意を泄(もら)したるに、同人は固く之を辞せり。其の理由は、自分が日本の為に盡力(じんりょく、=尽力)するは一点求むる所あるに非ざるのみならず、今後日本の利益を謀る為め、新聞に論議し、又は内外に周旋するに有り。若し日本の勲章を帯着するときは、世人或は日本政府と特別の関係あることを疑うに至り、大いに行動の自由を妨げらるるに至るべしと云うにあり。然るに目下病気危篤に付き、此の際特別の聖意を以て同人多年の勲功を表彰せられ、勳二等に叙し、瑞宝章下賜され候様仕り度く、此の段謹みて奏す。 小村寿太郎はこの様にハウスの貢献を列記したが、この内容に興味を抱く筆者は、その史実を掘り起こしながら、この幾つかの主要部分について書いてみたいと思う。かなり長くなりそうなので、「その1」から「その3」に分けて記述しようと思うが、「その3」を書ける史料を参照できるか、あるいはその実力があるか不明である。 ニューヨーク・トリビューン紙の遣米使節の報道と、特派員としての来日 ♦ 無署名記事にエドワード・H・ハウスを見る 本サイトでは既に、「4、初めての遣米使節」 を記述してあるが、これを記述した当時の筆者には、なかなかアメリカの古い新聞を読む手段が無かった。幸いにも最近その機会があり、以降の記述にはできるだけニューヨーク・トリビューン紙の記事を引用してみたい。この時のワシントンで、正使・新見正興(しんみまさおき)を始めとする日本使節団の取材が縁になり、ハウス自身が日本に強い興味を持ち、後に同紙の東京特派員として日本にやって来たといわれる時のものだ。この「遣米使節」に関するニューヨーク・デイリー・トリビューン紙記事は無署名で、その文体や鋭い観察、正義感溢れる視点や鋭い批評などから、あくまでも筆者の推定だが、「ハウスの筆になったようだ」 と思うものである。  側輪蒸気船・フィラデルフィア号 Image credit: a file from the Wikimedia Commons 本格的な報道は、「ニューヨーク・デイリー・トリビューン」紙の1860年5月17日付け紙面に、「本紙通信員より、ワシントン発、1860年5月14日、月曜日夕刻」で始まっている。使節一行を出迎えるための側輪蒸気船・フィラデルフィヤ号(500トン)がワシントンからノーフォークに派遣され、パナマのアスピンウォールまで使節一行を迎えに行っていたアメリカ海軍のローノーク号が、バージニア州ノーフォーク軍港のあるハンプトン・ローズに着き、使節一行がこのワシントンから出迎えたフィラデルフィヤ号に乗り移るところから記事が始まっている。このエドワード・ハウスと思われる記者は蒸気船・フィラデルフィヤ号に乗り、使節一行に密着取材しながら記事を書き送っている。要約すると次のようなものだ。この記者の報告は、更に翌日の18日付け紙面にも続けて載っている。 ♦ 来日したエドワード・H・ハウス 遣米使節の取材などの後で、アメリカの南北戦争の従軍記者としても名を馳せたと言う事だが、エドワード・H・ハウスは、1869(明治2)年の暮れにニューヨーク・トリビューン紙の特派員として日本に派遣され、、早速特派員の仕事を始めた。筆者が調べ得た範囲では、ハウスが日本から発信した最初の原稿と思われるものが、「本紙の特派員より、横浜、12月30日発」として1870年2月5日付けのニューヨーク・デイリー・トリビューン紙の4ページに載っている。後に、「トリビューンの正規特派員より。E.H.H」と署名入りの記事も登場するが、これにはその署名が無く、ハウスの記事とするのは筆者の推定である。 (日本国内では)知識と教育充実への渇望が急速に高まり、国中の上流や中流の人々から、知識吸収のため、どんな教育の機会も受け入れられ始めた。あらゆる宗派の宣教師たちは教師として活動を始め、ここでは禁教になっている宗教を教えるとはっきり言われる事も承知で、帝(みかど)や藩主達は彼等を招聘し始めた。大都市では政府による学校が急速に設立され、そんな中の二つでは、科学教育大学を組織する動きが急速に進行している。 この様にハウスは、特派員の職務だけでなく、自身で日本の発展に深く関わってゆく事になる。この辺りから、最初に出した外務大臣・小村寿太郎の書いた推薦文に従い記述を進めたい。 アメリカ公使・デロングとの葛藤と、マリア・ルス号事件 ♦ 前哨戦 特派員のエドワード・H・ハウスが日本に着任するや、当時新任のこのアメリカ公使・デロングを早々に批判する記事がトリビューン紙に載ったから、筆者には、始めから火花が散るような関係があったようにも見える。デロング公使は1869(明治2)年11月11日、前任のバン・バルケンバーグ公使と共に参朝し、公使交代を正式に伝える国書を捧呈しているから、ハウスとほとんど同じ頃、あるいは前後して日本に赴任したようだ。上述のように、ハウスが日本から初めて送った記事が載ったニューヨーク・デイリー・トリビューン紙に、その一週間後の2月12日の6ページに、誠に気になる記事が掲載された。それは、「How Much DeLong Is Short (デロングはどのくらい不足なのか)」と云う、デロングの「Long」と「Short」を語呂合わせまでした風変わりな題名だ。いわく、 オレゴン出身のチャールス・E・デロング氏は、日本の国で、金貨で7,500ドルの年俸を受ける新任の我が駐在公使である。・・・しかしデロング氏は江戸に赴任するや否や、この収入が相当に加増されなければ、不測の災難は回避できないとフィッシュ国務長官に書翰を送った。「若しその地位が第一級でなければ、アメリカ公使が日本で影響力を持ち、他国の公使たちと競争する事は不可能であり」、更に彼は親切にも、日本に於けるイギリス公使は年間20,000ドルを支払われ、経費請求に上限はないと説明した。だから若し充分な収入が無ければ、彼は影響力の行使ができず、役にも立たないのだ。・・・我が公使の欠乏の要求書は、彼のサラリー3倍増だけではない。彼は「公使館建物、事務所等々、公使の住居を一度に建て」、25人のアメリカ兵が警護に当たらねばならず、公使命令で運用できる軍艦が港に常駐せねばならないと催促した。これ以外にも彼は、横浜に郵便局と刑務所、更に江戸に郵便局、刑務所、病院が必要だと要求した。こんな大工事を一度に間違いなく建て、50万ドル以下で完成出来る訳が無い事は明らかで、年間25万ドル以下でこの計画を(軍艦配備も含め)デロング氏の思惑通り実行したり出来ない事も明らかだ。我々にそんな高額を支払う準備があるだろうか?我々の方からもう辞任して、デロングの不足にした方がよくは無いだろうか?・・・従って我々は、デロングの小額の請求書に二倍の嫌悪感を持つ。それは全くべらぼうな費用で、考慮に価もせず、「全く反対の事を考えるものだ」。 こんな細部に亘る情報は、ニューヨークに居て入手したり書いたりする事は非常に困難と思うのだが、筆者は、日本からのハウスの筆になるものか、ハウスからの情報に基づくものと思う。こう考えれば、ハウスの日本到着早々から新任公使のデロングに厳しい批判を浴びせ、既にデロングとの葛藤の前哨戦が始まっていたように思われる。 ♦ マリア・ルス号事件 マリア・ルス号(350トン)は、当時日本とまだ通商条約を締結していないペルー船籍のブリグ型帆船だったが、支那からペルーの首都・リマのカラオ港へ向けた航行中、明治5年(1872)年6月4日夕刻、帆柱に損傷を受けたと横浜に緊急入港した。横浜港役人は、条約締結国の船ではないので、規定通り船所属の書類を預かり、神奈川県庁管轄下での入港を許可した。この船には、支那のマカオからカラオ港に連れてゆかれる途中の231名のクーリーが乗っていた。このクーリー達は、表面上は移民契約をしていたが、その実、ペルーで労働を強いられる人々だった。この当時、ヨーロッパやアメリカでは既に法的に「禁止条例」の施行で解決されていた、いわゆる「奴隷」に該当する人々だった。 ペルー国旗を掲揚し合法的な商売をする船舶には、何時でも進んで援助の手を差し伸べるが、今回の状況では、本官の保護下に置く事は出来ない。 という、明瞭で厳しいものだった(「Diplomatic Relations」)。このシェパードの言うクーリー貿易を禁止する合衆国の法律とは、1862年にリンカーン大統領が署名し公布された「アメリカ市民とアメリカ船による奴隷貿易禁止法」を指すものだ。この時、アメリカ公使・デロングは岩倉使節団と同道渡米しまだ日本に帰っていなかったし、イギリス公使・パークスも近く渡英する岩倉使節団への対応の打ち合わせに帰国中だった。従って、イギリス代理公使・ワトソンはアメリカ代理公使・シェパードと連携し、2人同時に副島外務卿宛てに書翰を出したのだろう。 ♦ デロング公使の横槍と、エドワード・ハウスの糾弾 上記の如く神奈川の吟味・裁判が進み、明治5年7月6日、即ち1872年8月9日付けで大江神奈川県権令よりマリア・ルス号船長宛てに、更に吟味裁判が必要のため出帆差止め通達が出される頃、岩倉使節団に同道しアメリカに帰国していたデロング公使が、約9ヶ月ぶりに横浜に帰ってきた。早速マリア・ルス号船長から再度の仲介を求められたデロング公使は、デロングの留守中代理公使を務めたシェパードの、違法な 「クーリー貿易船だから」という仲介拒否を覆し、自国の国務長官からの命令があるので、ペルー国の代表として仲介したいと7月28日付けの書翰を副島外務卿に送った。副島はこのデロングの要求を拒否し、マリア・ルス号の支那人乗客の意思に依らない限り帰船を許可できないと伝えた。デロングも簡単には引き下がらず、アメリカ公使がペルー政府の利益代表になる事は日本政府に通知済みだと粘った。そうこうするうちに肝心のマリア・ルス号船長が日本を逃げ出し、デロングと副島との掛け合いは何の結末にも至らなかった。 これは、2週間前に合衆国公使のデロング氏が、アメリカから帰って来た時に事件となった。彼が到着するや、たちまち噂が流れた。ペルー人船長に好意を約束し、先日代理公使によって取られた処置は誠に残念だったと述べ、助言と保護とを約束したと云うものだった。始め、そんな事は信じられない話だと鼻であしらわれた。しかしすぐに、それは真実以上でも以下でもない事が判明したのだ。シェパード氏の行為が非難され、修正され、このペルー人は公使館に招かれ、その後筆者自身も直接聞いた事だが、彼は合衆国公使に保護されていると公言までしたのだ。最後には、日本人にもこの情報が伝わった。アメリカという共和国の首都から帰ったばかりの公使が、道徳的感覚や自分が代表する国の法律が何れも明白であると云う事実に反して、クーリー貿易に関わる人物の助言者で保護者である事をまさに日本人に見せ始めたと云う事実を、日本人は全く信じる事ができなかった。それを事実として認めざるを得なくなった時、日本人には予想外の事だった。その事件を厳格な裁判に委ねようとする彼等日本人の決定が揺るいだと言うのではないが、現在日本駐在の一先進国の公使のみがその事件に関し日本に反対するという事実に、それ以上言葉も無いほどの屈辱を感じた。そんな事実が彼等を傷つけ、その上一方でそれは、非常に重大な出来事だった。これまで日本人をクーリー組織で国外に連れ去ろうとしたのは皆アメリカ人であり、我が公使連中が何回も彼等を罰せよと命ぜられても、公使連中はそうする事をためらってきたのだ。第一にこれは、激怒をもたらした。そして若し我々がこの土地で良い評判を保とうと思うなら、それは、我々にとって充分満足に答えるのに絶対必要な事となろうから、クーリー船長の擁護者であり助言者である合衆国公使に対する新しい態度と絡み合って、我が政府の正当な苦情に対する変わらぬ冷淡さを想い起こすから、調査と評論を誘発したのだ。 続けて出ている「公使の動機」と云う中間見出しでは、 デロング氏が自身の責任についてシェパード氏と違った観点を持ち、シェパード氏の行為を拒否し厳しく譴責するに至った理由を、知られている限り説明する事は適切な事である。この二人は、ペルー市民に関する国務省の指示につき、一点において全くの同一意見ではなかった。幾つもある中で、前代理公使は公使館記録にだけ従っていたが、代理公使の述べる個人的意見に関し、公使館記録に対する二人の違いはない。しかし、二年前にデロング氏がその指示を受けた時、デロング氏には――多分、公使任務の範囲を拡大出来る見込みがあろうと云う――特別な熱意があり、そのすぐ後で公使は、ペルー政府に対し、公使がペルーと日本やその他の国々との条約交渉の労を取りましょうと、自発的に提案する書翰を送っていた事が分かった。この件については、ペルーはおそらくこの条約締結を望んでいなかった事により、何の返答も来なかった。ペルーが携わる重要なアジアとの貿易はこの人身売買で、東洋の一国との通常の条約には規制が多く、不便極まりない事だったのだ。四年前に日本は、ペルーのクーリー船の件で問題が有ったが、彼等は再発が無いよう見張っていたのだろう。彼等の側では条約締結の用意があったが、ペルーは反応しなかった。デロング氏は条約の件はまだ可能性ありと考え、更に、国務省からあった指示だけでなく、ペルー政府は将来彼の条約締結提案を受けるだろうと云う期待から、公使自身ペルー人の利益代表になれると感じていたようだ。兎に角、公になっていない公使の情報だけが彼の立場を強化するのに特別に役立っていて、その事は、一般に知れている事だ。 と書き、デロング公使のとった、ペルー人船長の要請を断ったシェパード代理公使の判断を譴責し、逆に自国では禁止されているクーリー貿易をも擁護する行動に対し、ハウスは誠に厳しい批判を投げつけたのだ。イギリスでも、アメリカでも、昔は積極的に行われた奴隷貿易はすでに法的に禁止されていたし、人道的にも許せないクーリー貿易をするペルー人船長に援助の手を差し伸べようとする「自国公使」に、厳しく噛み付いたわけだ。 ♦ デロング公使の逆襲と、トリビューン紙の暴露記事 こんなハウスの厳しい批判に、デロング公使も黙っては居なかったようだ。1873年2月8日、即ち明治6年2月8日付けのニューヨーク・デイリー・トリビューン紙の4ページに、「デロング氏について一言」と題する次のような暴露記事が載っている。いわく、 我々には、本トリビューン紙の私事について読者の前にさらけ出す習慣はないが、既に幾つもの他の新聞がこの問題についての論説を発表しているので、日本在住の合衆国公使のデロング氏が、本紙のかけがえのない特派員であり、江戸の大学で教授職にあるエドワード・ハウス氏の教授職からの追放を迫ると云う、外交官としての義務違反の罪を犯した事実をこれ以上述べずにおく理由が無くなった。デロング氏は、ハウス氏により書かれ本紙に載った、マリア・ルス号事件に関する公使の行為を非難する記事について、ハウス氏との反目に正当な理由があると思っている。その非難記事は完全に正当性があり礼儀正しく述べられているが、しかし、デロング氏はその記事により威信を傷つけられたと感じ、合衆国の名において、日本政府にその記者を教授職から追放するよう求めたのだ。日本の内閣は、デロング氏自身が持っていると思ったものより、はるかに正確にデロング氏の特権に対する展望を持っていたため、その要求目的は達成されなかった。従ってこの件は、我が公使の大いなる厚かましさと、天皇の内閣により適切に退けられたと云う筋書きだけが在日アメリカ公使館記録に載った事を除き、どんな実質的結果も伴わなかった。 筆者は、デロング公使の文部省に対するハウス排斥要求の具体的な史実・史料を知らないが、おそらく外務省経由で非公式に、あるいは極秘裏に行った行為であろう。 ♦ デロング公使召喚の記事 ここでしかし、最初の小村寿太郎の叙勲推薦文に帰ってもう一度読んでみれば、 明治五六年の交、・・・米国公使「デロング」も英国公使に左祖して我に利ならざるを以て、「ハウス」は帝国政府の内命を奉じて米国に往き、同国の新聞紙上に於いて大いに米国公使の所為を駁し、遂に合衆国政府をして同公使を召喚せしめ・・・。 と出てくる如く、エドワード・ハウスは大学南校教授職を辞して、帝国政府の内命を奉じ米国に渡ったのだ。即ち、明治6(1873)年1月28日以降の大学南校教授の契約を、病気を理由にその更新を断り、明治政府の内命で早々にアメリカに帰国した事になる。「内命」であったからおそらく、今では史料を探す事はほぼ不可能だろうが、例えば当時このハウスと親しかった様に見える大蔵卿・大隈重信など個人を通じてにしろ、政府から何らかの経済的援助はあったはずである。そして1873(明治6)年5月3日付けのニューヨーク・トリビューン紙の6ページに、次のようなタイトルの記事が出ている。いわく、 日本に於ける我が国の不名誉 こう書き出して、デロング公使が岩倉使節団に随行したのは公使の勝手で日本側は迷惑であった事、随行した女子留学生の処置で森氏とのみっともない諍いが使節団の予定を狂わせた事、能力のない近親者を江戸公使館書記に任命し嘲笑された事、合衆国を代表しているのに日本政府に雇われたがった事、等と事例を列挙し、そのほか五つもの事例をも列挙するという念の入った記事である。これはおそらく、明治政府の内命でアメリカに帰国した直後に、ハウスがニューヨーク・トリビューン紙に送ったものであろう。 ~~~ 目次 ~~~ コメントは 筆者 までお願いします。 このサイトへのリンク は自由ですが、「著作権」 のページの内容を読み、そのルールに従って下さい。 (このサイトの記述及びイメージの全てに、またコーディングの一部に 著作権 が適用されます。) |